自分のブログでは何回かあの向田邦子さんのことについて書いています。例えば、「あうん」など。年代もずれるので直接的な接点はないのですが、接点と言えば向田邦子さんが購入され最後まで住まわれていたか表参道の交差点の「青山第一マンション」の徒歩1分のところに自分も数年前まで住んでいたところかな?

そんなどうでもいいところは別にして、2021年7月18日の日本経済新聞の日曜版に向田邦子さんの特集に目が留まるのは条件反射的だったのです。

タイトルは、“向田邦子「伝説」の誕生と展開”です。副題は、“あの人はね、パシっとした女でした、つまり「昭和のホンモノ」です”なのです。実に刺激的な副題です。

- 僧敲月下門

- マミオ

- 人参のピリ煮

- 「映画ストーリー」

- 鹿児島市立山下小学校

いきなり判じ物みたいに並べてみたが、おわかりだろうか。ピンときん読者も少なくないはずである。今年で没後40年。脚本家として多彩なドラマを送り出し、直木賞作家でもあった向田邦子をめぐるキーワードだ。

- 自宅マンションの玄関にあった中川一政の書。

- 飼っていたシャム猫の名だ。

- 妹の向田和子さんが営んでいた「ままや」の人気メニュー。

- 雄鶏社の雑誌で、かつて邦子はその編集部にいた。

- 戦前、父親の転勤にともなって通った母校である。

(中略)

作品だけでなく、ライフスタイルやエピソードがここまで愛され続ける作家はまずいない。ほとんど「伝説」である。

(中略)

都心にひとり暮らす、仕事を持った女性。趣味の良い家具や器に囲まれ、手っ取り早く料理で客をもてなす。さりげなくオトナなので。「そうゆう生き方の方が読者に絶対受けると思っていました。時代とシンクロしていましたから」と柿内さん(マガジンハウスの元編集者で、邦子と親交のあった柿内さん)は言う。

(中略)

これだけ時が流れたのに多くのファンが「向田さん」と呼ぶ。この作家の現代性がそうさせるのである。

(中略)

それにしても、邦子は不世出の文章家であった。見事に引き締まったエッセーなどを読み返すたびに「昭和のホンモノ」の練度を痛感する。その自在な暮らしぶりの裏側には、仕事にかけるどれだけの苦心があったことか。

(中略)

人参のピリ煮はなんとか再現できても、言葉を紡ぐ力は、とうてい凡人の追随を許さないのである。

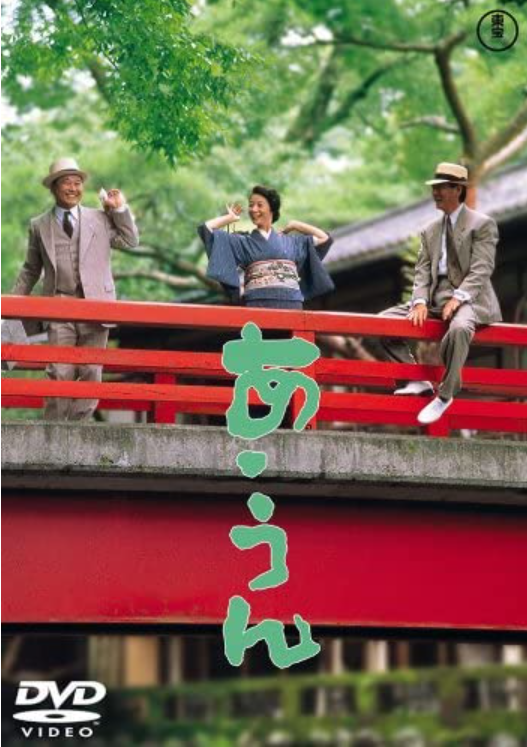

自分の向田邦子さんに対するイメージは、やっぱり映画の「あうん」なんだな。初めてこの映画を見た時に、よい映画とは思いましたが、男女の機敏さをわかるには歳が若すぎたのか、成熟していなかったんだと思います。そもそも“あうん”という言葉の深い意味さえ分かっていなかったのですから。

神社前にある、こま犬。左が阿「あ」右が吽「うん」。意気が合う

それを思うと、そんなおとなの男女の心の動きを書けるのは、やはりオトナだったのかな、向田さん。

やっぱり惜しい人をなくしましたね。