2024年8月8日(木)

昨日は美術展に行ったよ。だけど、昨日夜8時頃の首都圏の雷はすごかったね、人生であんな強烈な稲妻を見たのは初めてかな。

そして、その美術展はこちら。

- 「111年目の中原淳一」

- 会期: 2024年6月29日(土)~2024年9月1日(日)

- 開催: 渋谷区立松濤美術館

- 入館料: 一般1000円(入館料のお支払いは現金または渋谷区キャッシュレス決済アプリ「ハチペイ」のみ)

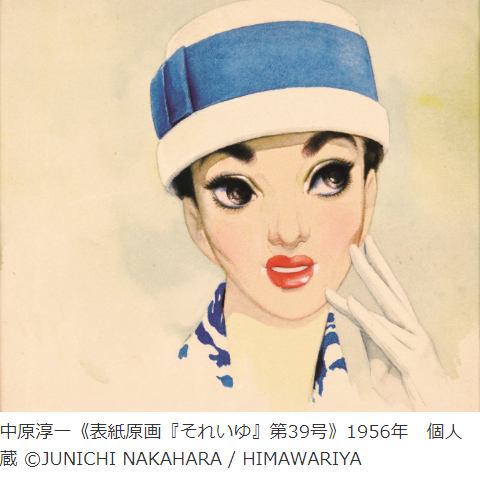

自分はこのり中原淳一さんを全く存じ上げていませんでしたが、その絵は記憶の彼方にあるんだな、昔々、少女雑誌とかでよく見た絵だよね。

こんな企画展です。

イラストレーション、雑誌編集、ファッションデザイン、インテリアデザインなどマルチクリエイターと呼ぶべき多彩な活動で知られる中原淳一(1913-1983)。

彼は、戦前に雑誌『少女の友』でデビューをし、挿絵や表表紙を手がけ人気を博したほか、編集にも関わっていきました。1937年に日中戦争が勃発すると、戦時色が強まる中で同誌を去ることを余儀なくされます。しかし、中原の雑誌制作への情熱は絶えることはなく、終戦の翌年の1946年には自身が編集長を務める『それいゆ』を創刊。その後も『ひまわり』、『ジュニアそれいゆ』、『女の部屋』などの雑誌を手がけていきました。

中原の生誕111年目を記念し開催される本展では、こうした数々の雑誌に掲載された挿絵や表紙の原画をはじめ、デザインした衣服、アーティストとして制作した絵画や人形など、中原の仕事の全貌に迫ります。「再び人々が夢と希望を持って、美しい暮らしを志せる本をつくりたい」という想いのもと、中原が生み出したこれらのクリエイションの数々を通じて、今もなお色褪せることのない魅力を紹介します。

観ての感想。生の原画を観ると、タッチの繊細さがよくわかります、そして原画はほとんどが水彩画です。この人、ある意味で天才だと思いました。自分にとって人物画を描くうえでそのタッチと繊細さ、女性の描き方は本当に参考になりました。

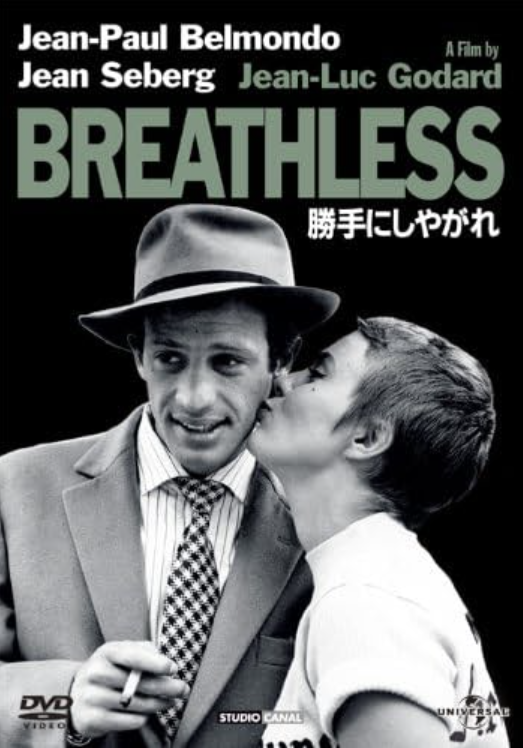

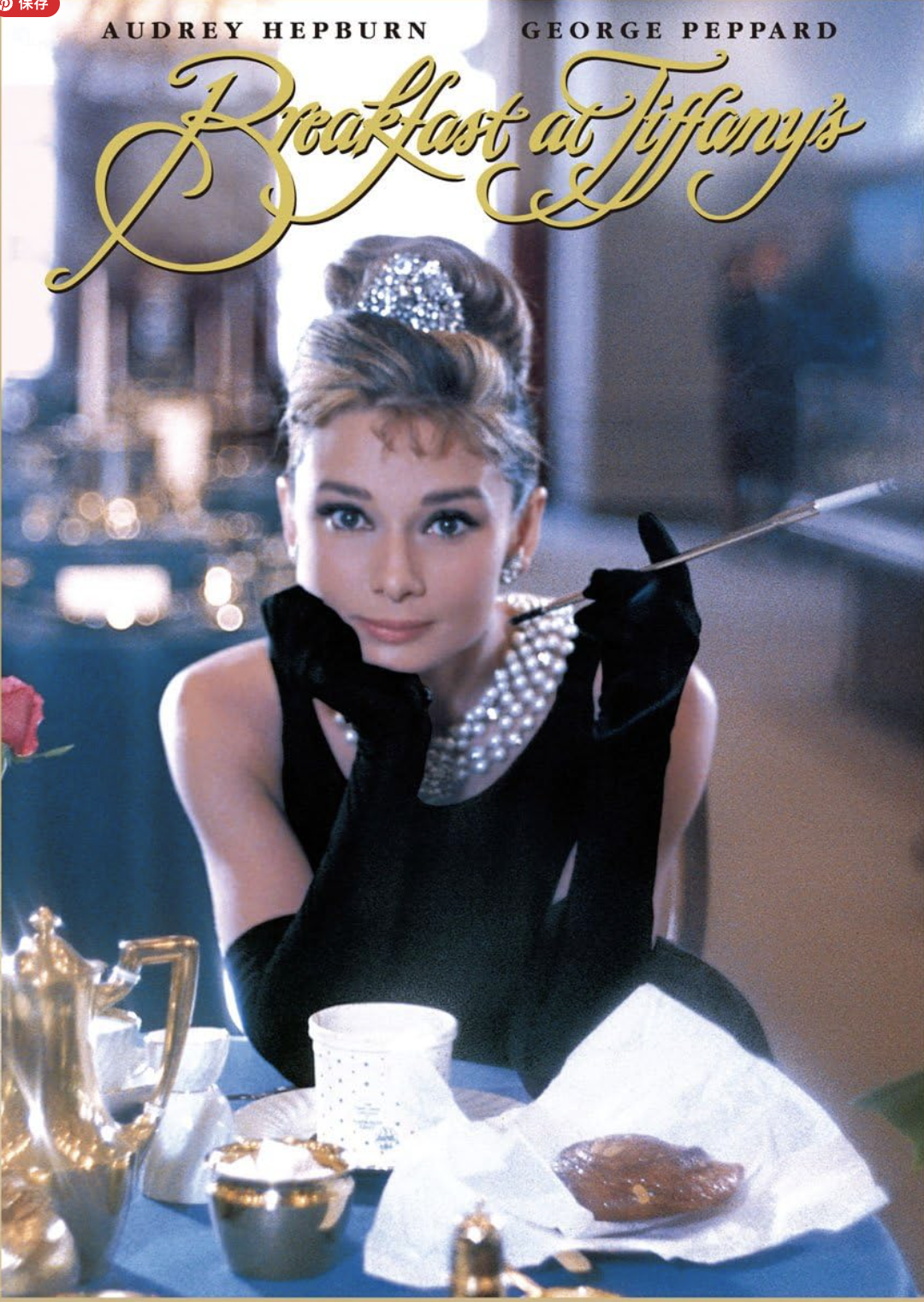

あのオードリー・ヘップバーン的な女性の描き方はこの人が最右翼ですね、だれでも知っているあの色使いと構図。水彩画を勉強している人は絶対に観に行った方がよいです。

自分は図録は絶対買わないだろうという思い込みで行ったのですが、思わず勉強のために買ってしまいました、それほどすばらしい企画展でした。

油絵も1点ありましたが、この方は絶対に水彩画だよね、あんな発色、あの時代にどうしてできるんだろうね。

観終われば、麻布十番へ。向かうは「新福菜館」しかありません。

中原淳一と天候の熱にやられて、思わずビールから入ります。

やっぱりここの黒ラーメンは最高。夜もチャーシューを買って帰り、ご飯のともに。

今日も充実した一日でしたよ。

|

|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/18ad154f.5a5201f8.18ad1550.ab5d7b39/?me_id=1213310&item_id=20976397&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7475%2F9784579117475_1_3.jpg%3F_ex%3D100x100&s=100x100&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/18ad154f.5a5201f8.18ad1550.ab5d7b39/?me_id=1213310&item_id=19520378&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4165%2F4988102774165.jpg%3F_ex%3D100x100&s=100x100&t=picttext)