2024年11月25日(火)

昨日は週初めの月曜日。満を持してこの映画を観に行ったよ。

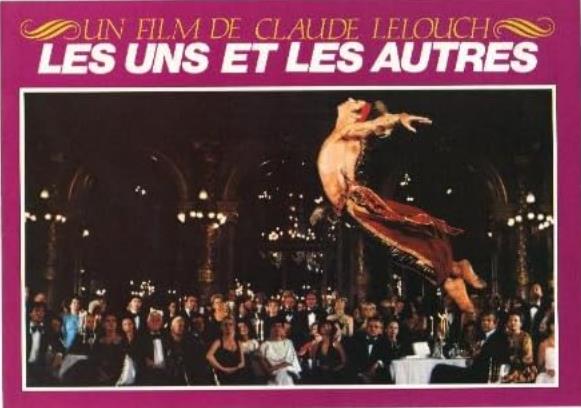

- 「愛と哀しみのボレロ」

今年の3月に“午前十時の映画祭”で2回も観たのにね、やっぱり劇場で上映されると一度は足を運ばないとね。もう配役もストーリーもバッチリです。

この映画は少なくとも2回は観ないと頭の中が混んがるよ、何故なら同じ人が二役やっているので。そして、今回驚いたのはお客さんの入りです。渋谷のル・シネマ宮下で観たのですが、満席でした。映画は釈迦に説法ですが、こんな話し。

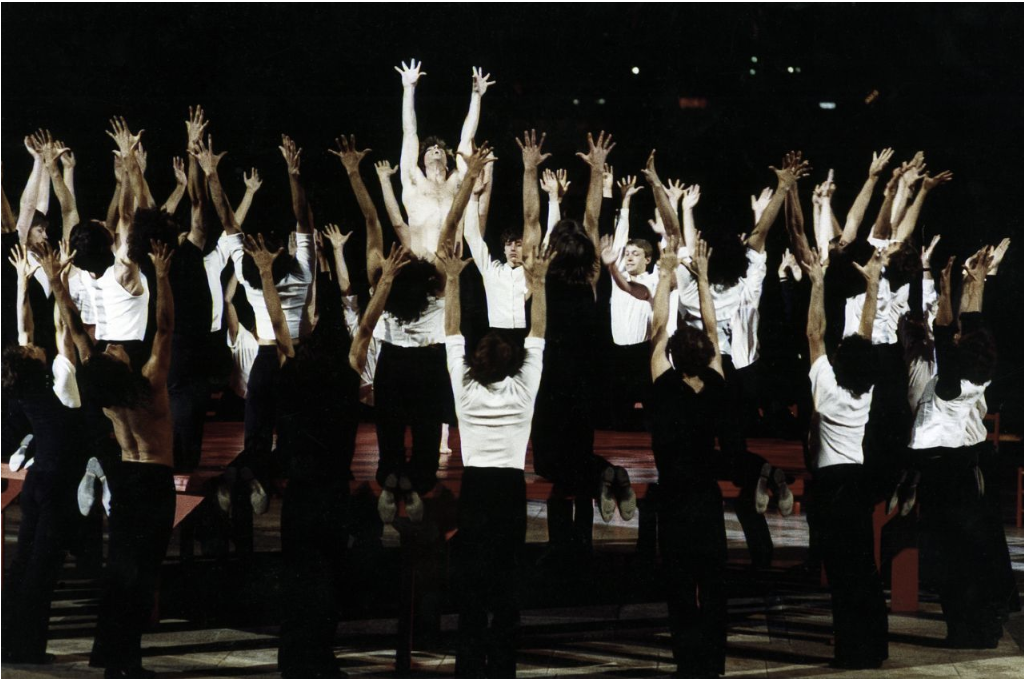

フランスのクロード・ルルーシュ監督が1981年に手がけ、ルドルフ・ヌレエフ(バレエダンサー)、エディット・ピアフ(歌手)、ヘルベルト・フォン・カラヤン(指揮者)、グレン・ミラー(音楽家)という実在の4人の芸術家をモデルに、運命の糸に結ばれた人々の物語を描いた3時間を超える大作メロドラマ。ベルリン、モスクワ、パリ、ニューヨークを舞台に、第2次世界大戦前から戦中、そして現在へと至る中で、芸術家たちのドラマチックな人生模様が描き出される。「シェルブールの雨傘」「ロシュフォールの恋人たち」などで知られるミシェル・ルグランと「ある愛の詩」のフランシス・レイという映画音楽の巨匠2人が音楽を担当。さらに、モーリス・ラベル作曲、モーリス・ベジャール振付によるバレエの名作「ボレロ」を天才バレエダンサー、ジョルジュ・ドンが舞う。

1981年製作/185分/G/フランス

原題または英題:Les uns et les autres

いつ観ても思うのですが、2/3ぐらいのところで出るジョルジュ・ドンのパリ・オペラ座で踊るシーンが最高なんだね、あの高揚感とあの踊り、この1分を観るだけでも劇場に足を運ぶ価値があります、きっぱり。(これ「ラ・バヤデール」と確信しているのですが)

ジョルジュ・ドンは一番出演時間は短いのに、一番いいところをさらっていくね。まああの才能仕方ないね。

今回観て改めて思ったのは、監督のルルーシュもすごいが、音楽がすごいね、何たってルグランとレイだもんね。

そして今回も思ったのが最後の場面でユニセフのあの人がピアフの肩に手を掛けるシーン、できているというメッセージなのか、映画の本質とは関係ないと思うのですが、あえてあれを入れたルルーシュの考え、わかりません。

やっぱり映画の世界遺産を選ぶとなると大作感ではこの「愛と哀しみのボレロ」と「アラビアのロレンス」になると思うんだな。もうこんな映画作れないものね。

そして、映画の冒頭でのこの言葉。アメリカの作家ウィラ・ギャザーの言葉。

人生には2つか3つの物語しかない

しかしそれは何度も繰り返される

その度ごとに初めてのような残酷さで

映画を観ながら、これジョニ・ミッチェルの“Both Sides Now”の世界観だと思います。

勝者と敗者、恋愛と失恋。意味深ながらその通りだと思います。

終われば、渋谷の「喜楽」へ。いつものチャーシュー麺、ご馳走様でした。

|

|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/18ad154f.5a5201f8.18ad1550.ab5d7b39/?me_id=1213310&item_id=16268853&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4042%2F4988005754042.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/18ad154f.5a5201f8.18ad1550.ab5d7b39/?me_id=1213310&item_id=14687558&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1776%2F4988005671776.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)