2023年11月10日(金)

本日は東京は久しぶりの雨模様の天気です。そんな天気もあっては、やっぱり映画館で映画を観るにこしたことはありません。

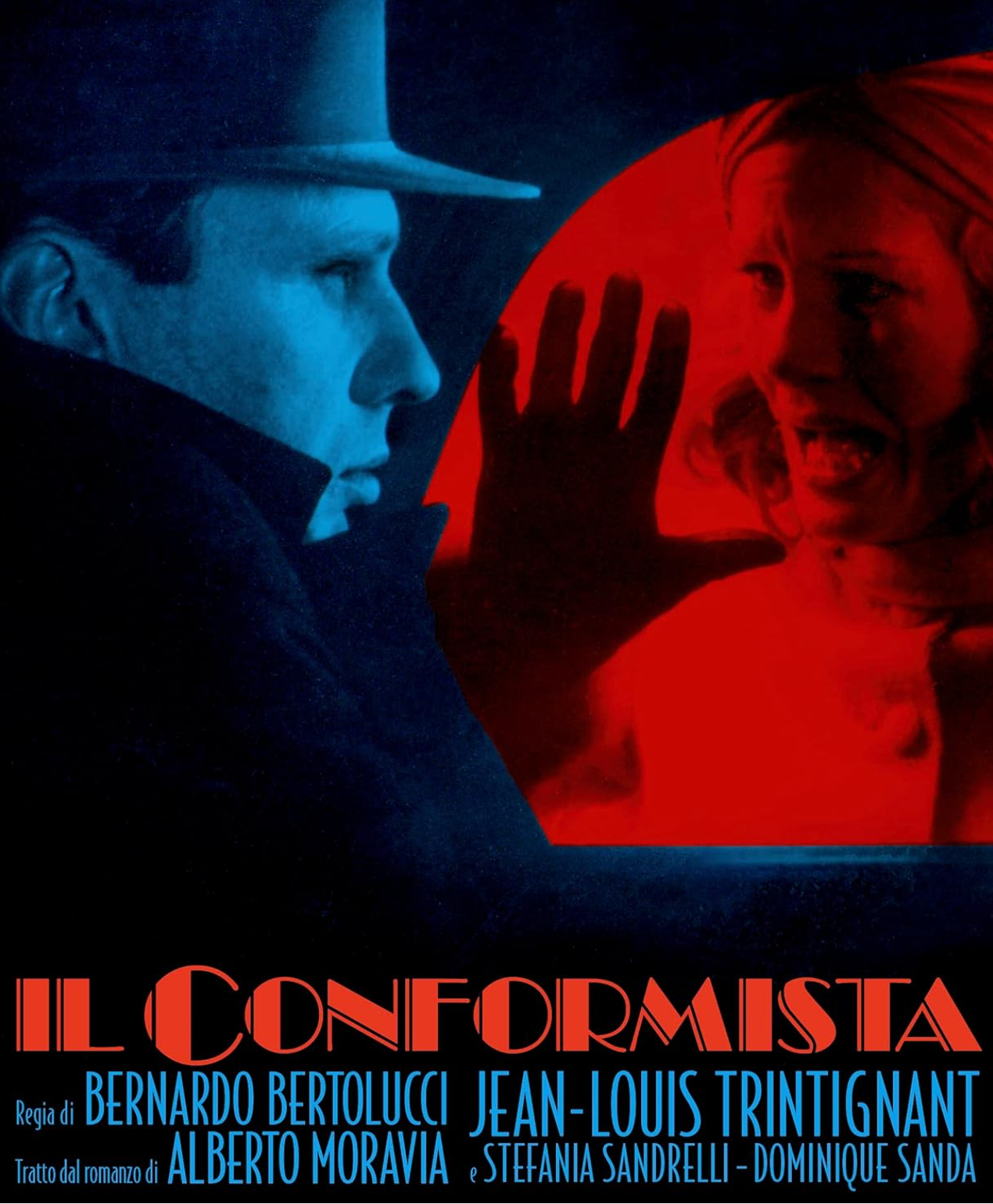

本日観た映画はイタリア映画の名作「暗殺の森」です。「午前十時の映画祭」のプログラムです。町山智浩氏の解説映像付き上映会となります。町山氏の解説が入るということは結構難解な隠れたテーマがあるんだろうね。

あのスペイン映画の「ミツバチのささやき」でも町山氏の解説でフランコ独裁政治への反抗メッセージということが理解できたものね。

「暗殺の森」はあのイタリアの名監督ベルナルド・ベルトルッチ。

主演は「男と女」のジャン=ルイ・トランティニャンです。原作はイタリアを代表する作家の一人、アルベルト・モラヴィアです。

映画の前と後で町山氏の解説が入ります。まずは、映画前の解説です。

「暗殺の森」の森の撮影監督はヴィットリオ・ストラーロでこの映画は「市民ケーン」と並んで史上最も先鋭的な撮影による映画とのこと。青いバックはフランスでの出来事、白いバックはイタリアでのことと背景色を観ただけでどちらの場面かわかるとのこと。

1938年、ファシスト政権下のイタリア。少年時代の性的トラウマゆえに「誰よりも普通の人」になろうとした主人公、当時のイタリアで普通はファシストに属すること(ドイツではナチ、日本では天皇崇拝)で、結局は自由に生きればよかったのにという対比をしている映画(これ正しいかな)

ストーリーはこんな感じ。

第二次世界大戦前夜のイタリア。哲学講師のマルチェロは、幼い頃、自分の送り迎えをしていたゲイの運転手を射殺したトラウマを抱えており、今はファシズムに加担している。組織の命令で、反ファシストのかつての恩師クアドリの身辺調査を依頼された彼は、婚約者のジュリアと共にパリに赴く。マルチェロとジュリアは、クアドリと彼の魅力的な若妻アンナに接近し、食事やダンスを共にする。だが、組織からはクアドリを殺害せよという第2の指令が発せられる……。

解説を聞かないと深い伏線はわからない映画でした。29歳でこんな映画を作るベルトリッチという人は只者ではないね。下世話な話しですけど、この映画のドミニク・サンダは素晴らしい。(当時20歳とか言っていたね)

観終わってからの町山氏の解説です。覚えている限り。

ストーリーは後の「ラスト・エンペラー」の原型。暗殺の森では最後はファシズムの崩壊、ラストエンペラーでは溥儀を担いだ満州国の崩壊。同性愛等々。

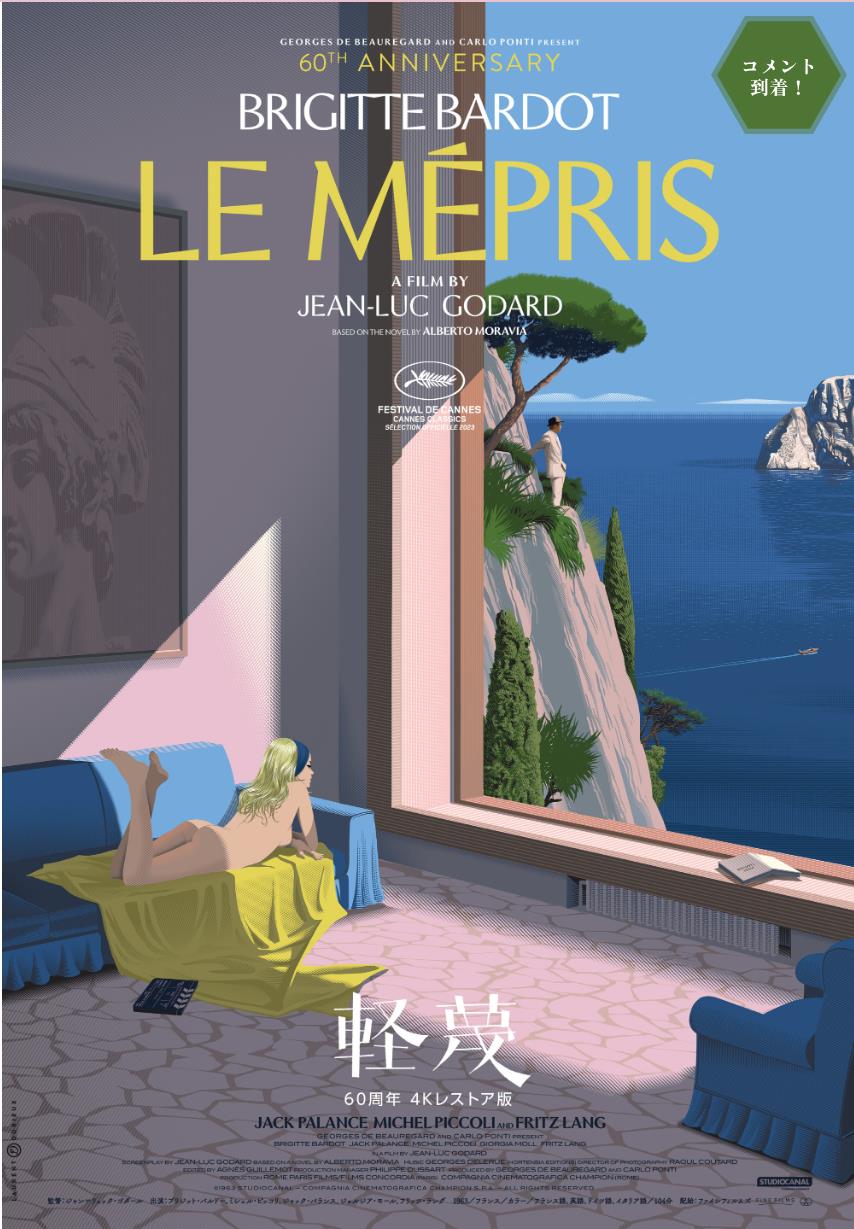

そして、暗殺の森はいろんな場面で師匠でもあったゴダールへの贖罪と決別を表していると。この映画からベルトリッチは大作路線に舵をきり、ゴタールから決別していった。

有名な女性2人のダンスシーンは同性愛を連想させ、店内の白、柱の赤、そして外の青でフランス国旗のトリコロールを表していると。

この映画では鉄格子やガラス窓で内と外の対比が出てくるが、普通(ファシズムやナチ)と普通でない(当時は自由な人)との対比が描かれる。最後の暗殺場面でも車の窓を通して同じ対比が描かれる。

まあ結論としては、いろいろな伏線があり、難解な映画でした。だけど面白かったよ。やっぱり、イタリアはダヴィンチとミケランジェロを生んだ国だもんね、一筋縄ではいかないよ、そうそう、あのモリコーネ先生もね。