今回は文房具フェチにはたまらない逸品をまた見つけたのでした。その商品とは革製でできたよくあるコピー用紙のA4用紙を数枚挟むだけの革のノートなのです。この商品は建築家 佐藤宏尚さんが主宰するブランド、「SYRINX(シュリンクス)」というところから販売されているのでした。

こちらの会社はデザインはと商品コンセプトは“ミニマルな革小物”が中心なのかな。

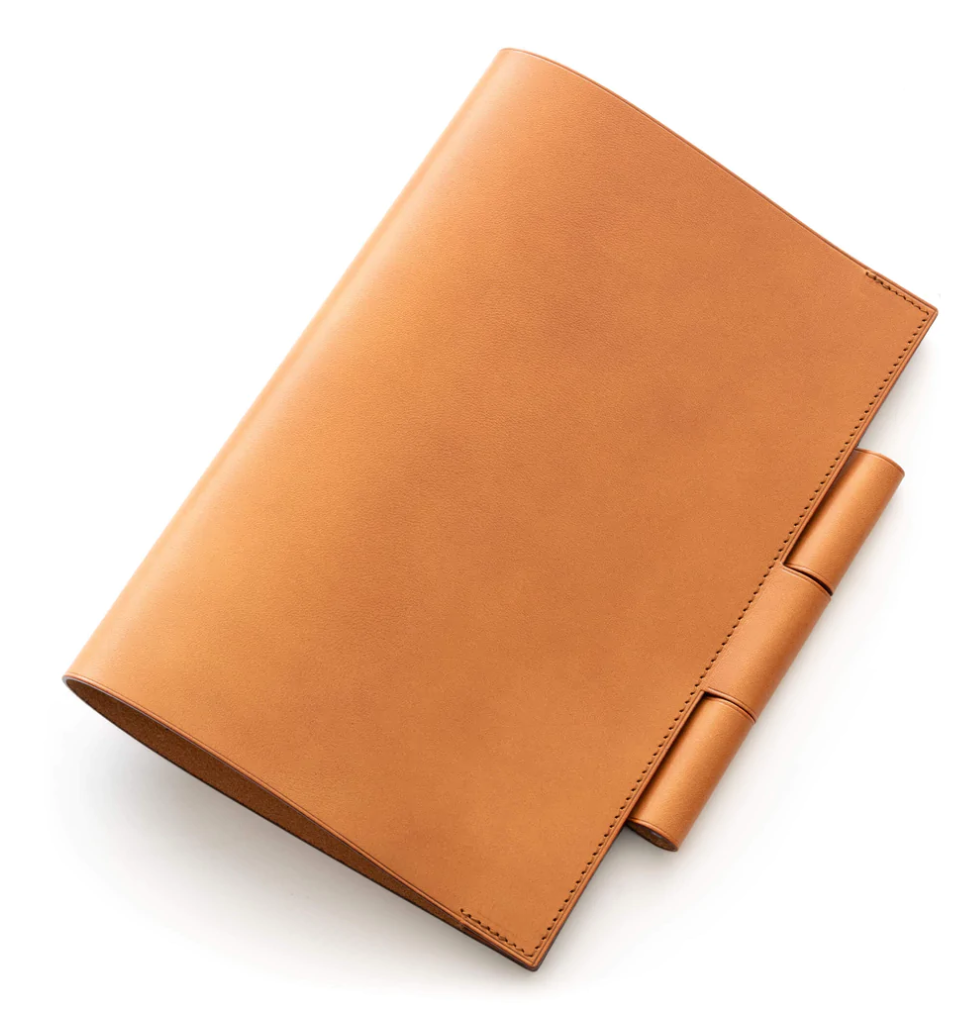

その商品名とは、「Hasamu A4 -Liscio」です。

この商品開発の発想には、裏紙の有効利用があったそうです。それは廃棄されてきた裏紙を有効利用するためでした。 しかし、裏紙を使ってみると、書き損じや枚数を気にせず、何でも自由に描けることに気づきます。アイデアを練るのに大切なのは、ストレスなく書けること。裏紙は、その最適な選択肢の一つということなのです。

そして、実にシンプルな商品で革も実に上質そうなのです。こんな革カバーでA4用紙に向かって発想すれば、自分も天才的なアイデアがでるのではないかと。

こんな商品です。

- アイデアを広げるミニマルなA4用紙カバー (意匠登録出願済)

クリエイティブに思考を広げ、アイデアを練るためのA4用紙カバー。 贅沢に使用した良質な革、シームレスな筆記エリア、革の滑らかな書き味。 そして完成されたミニマルなデザイン。 身近なA4コピー用紙が、最高に気分の上がる道具へ進化します。

- デジタルにないアナログの良さ

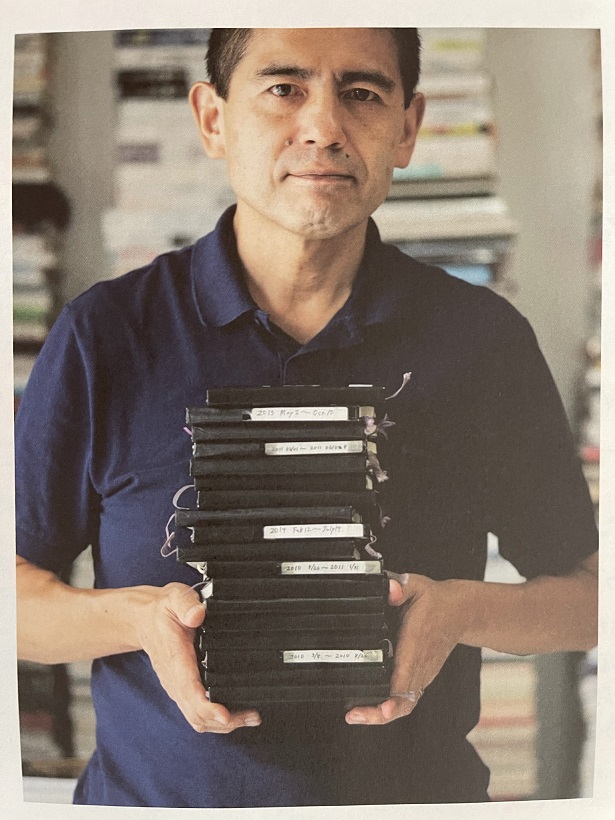

アイデアを練る時、最初からデジタルツールを使う方も増えています。しかし、ツールを選び、入力する、インターフェイスを介する過程には、タイムラグや機能的な制限があります。 手は脳と直結したツールです。頭で考えたことをダイレクトに表現し、即座にフィードバックを五感で得る。それには紙とペンに勝るものはありません。そのストレスのない刺激が、クリエイティブに思考を広げるには重要です。 しかし、思いつくまま書き連ねると、ノートもスケッチブックも、すぐにページを使い果たします。不要なページの削除もできず、保管にも困ります。結局、整理しながら描こうと躊躇し、最後まで使い切らなかった経験をお持ちの方も、多いでしょう。

- 「もっと気軽に、もっと自由に」

その想いを叶えるため、Hasamu A4 は誕生しました。

- A4用紙を挟むだけ

最も一般的な規格であるA4用紙を数枚挟んで使います。紙の両端をポケットに挟むだけ。 折りたたんだり、穴をあけたり、面倒な準備は、何も必要ありません。

だけど、一つだけネックがあったのです。それはお値段です。何と、18,700円もするのです。革一枚のノートにこれだけの金額を出して購入してよいものか。思案したのでした。

そして、購入を後押しするクーポンが届いたのでした。何と期間限定で15%引きとのこと。

これは天から購入しろということなのだなと。クーポンを利用して15,875円なりです。

これでポチッです。これで購入金額を上回るアイデアが出ることを祈りながらね。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/184b7207.cee66e7d.184b7208.e974d77e/?me_id=1212746&item_id=10048322&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fpenroom%2Fcabinet%2Fplatinum2%2F41564.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)