2025年8月6日(水)

昨日の東京都心は本当に暑かったよ、昼間は渋谷にいたんだけど、クラクラしたものね。こんな時でも観光客はいるのね。

本日は朝6時にあるところへ行って、昼間のビール代を稼ぎにいったよ、単純労働だけど、時給2,000円、涼しい環境でね。

そして、昨日も行った、渋谷のル・シネマで絶賛開催しているこの監督の特集。

- 「サタジット・レイ レトロスペクティブ2025」

古典はいつも新しい―― デジタルリマスターされ美しい画質で蘇るサタジット・レイの傑作群!

黒澤明、マーティン・スコセッシ、フランシス・フォード・コッポラ、ウェス・アンダーソン……世界の巨匠たちが敬愛してやまない映画界の巨人サタジット・レイの全貌が、ついに見えてくる! 監督デビュー70周年、世界的映画監督でありながら、まだ全貌が明らかにされているとは言い難いサタジット・レイの偉業と魅力を発見する、またとないチャンス!

本日観た映画はこれ。

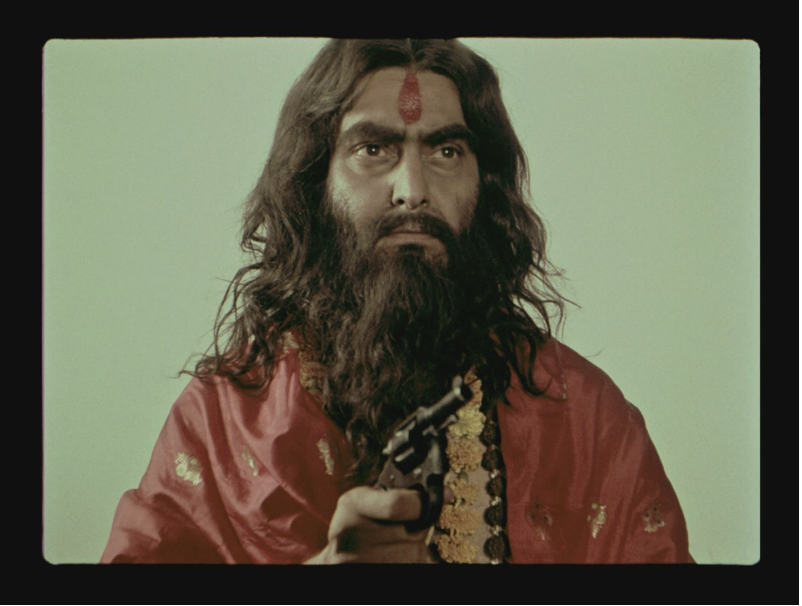

- 「エレファント・ゴッド デジタルリマスター」(日本劇場初公開)

レイ監督自身による小説「探偵フェルダーシリーズ」を元に映画化された第2作目。主人公の探偵がその高い分析力と洞察力で事件を解決に導く、エンターテイメント性に富んだテンポのよい冒険コメディ。

1979年/原題:Joi Baba Felunath/英語題:The Elephant God/122分

監督・原作・脚本・音楽:サタジット・レイ/撮影:ショウメンドゥ・ラエ/編集:ドゥラル・ドット

出演:ショウミットロ・チャタルジ、ショントシュ・ドット、シッダルト・チャタルジ

この映画はカラーかつ探偵物で比較的分かりやすい話しなので、観るのに思考は必要ありませんでした。昔のバナラシの街の様子が興味深かったよ。

自分がバナラシを訪問したのは20年ほど前かな、当時でもすごい混沌が極まった街だったね。

レイ監督はババを要所に使うのが好きだね、宗教者を悪人によく仕立てあげるよね。ちなみに、ババはインドで「父」や「尊敬する人」を意味する言葉であるとのこと。

この映画は韻を踏むとゆうか、そうゆう風刺が効いているね。

この映画が傑作がどうかは判断できませんが、興味深い映画なのは間違いなかったよ。

そして、明日もこの監督の映画を観に行く予定だよ。

観終われば、小腹がすくんだね、そしてこの暑さ、ビールを1杯飲まないと気絶しそう。

道玄坂にある立ち食い寿司の“魚がし日本一”さんへ。

中ジョッキでイワシとサーモンの4貫流し込んで、エネルギー充電完了。

本日も充実した一日でした。

|

|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3999ecb5.2b2f762a.3999ecb6.0e3a5248/?me_id=1245174&item_id=10022009&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-rgbdvdstore%2Fcabinet%2Fresize5%2F0070776629.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)