2024年8月29日(木)

ニュースは台風一色の様相ですが、自分のブログは呑気に映画のお話しをね。

昨日観た映画はこちら。

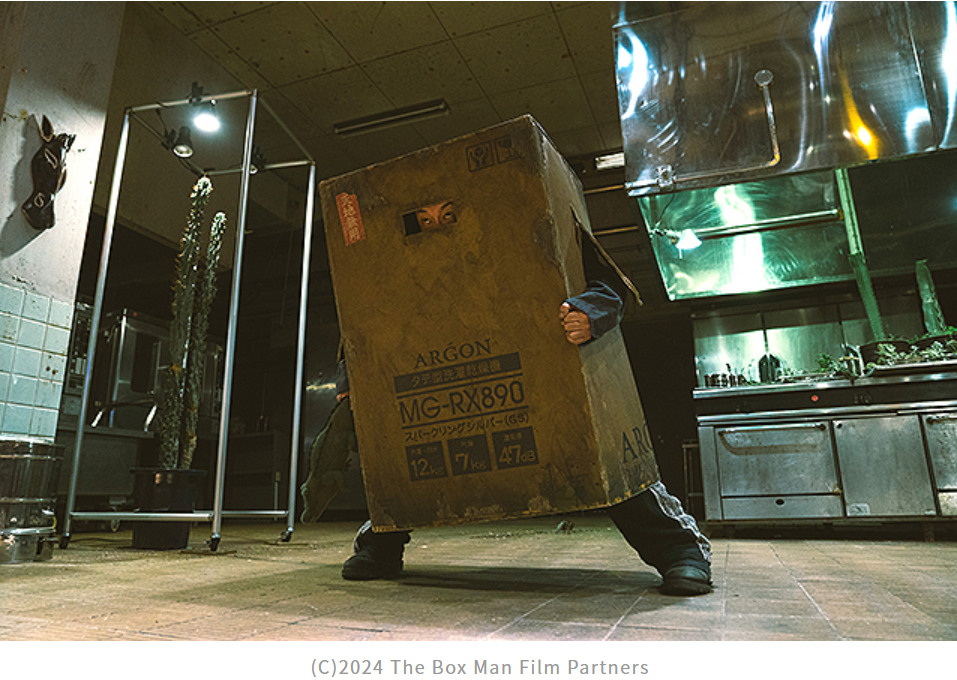

- 「箱男」

原作が安部公房と聞くだけで難解で変な映画なんだろうと思っていたのですが、男優が永瀬正敏・浅野忠信・佐藤浩市の揃い踏みで、予告編でも面白そうだったのでね。まあ、簡単に言うと怖いもの見たさだね。

話しはこんな感じ。

作家・安部公房が1973年に発表した同名長編小説を、「狂い咲きサンダーロード」「蜜のあわれ」などの鬼才・石井岳龍監督が映画化。

ダンボールを頭からすっぽりと被った姿で都市をさまよい、覗き窓から世界を覗いて妄想をノートに記述する「箱男」。それは人間が望む最終形態であり、すべてから完全に解き放たれた存在だった。カメラマンの“わたし”は街で見かけた箱男に心を奪われ、自らもダンボールを被って箱男として生きることに。そんな彼に、数々の試練と危険が襲いかかる。

1997年に映画の製作が決定したもののクランクイン直前に撮影が頓挫してしまった幻の企画が、27年の時を経て実現に至った。27年前の企画でも主演予定だった永瀬正敏が“わたし”を演じ、“わたし”をつけ狙って箱男の存在を乗っ取ろうとするニセ医者役で浅野忠信、箱男を完全犯罪に利用しようともくろむ軍医役で佐藤浩市、“わたし”を誘惑する謎の女・葉子役で白本彩奈が共演。

2024年製作/120分/PG12/日本

まず驚いたのが、日比谷のシャンテで午前11時の回で観たのですが、お客さんがかなりいたということ。みんな好きだね、自分もそうか。

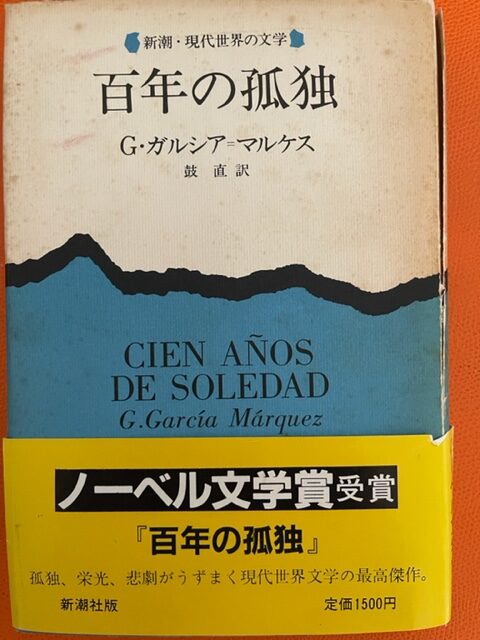

観ての率直な感想。変な映画、変態系だよね、原作も含め。自分は安部公房の小説は読んだことはありませんが、ガルシア=マルケスの世界観と近いとか。

結局、箱男で何か言いたいんだろう、“箱男はあなた”と言われてもね。箱の中に世界が凝縮されていて、それを打ち破れて自分の世界があるとか。

まあ、変な世界観だよね、天才と狂人は紙一重か。あの病院の名前も阿部病院だもね。

映画としてはフェリーニとかタルコフスキーだよね、はたまた鈴木清順の世界かな。だけど最後まで席を立った人はいなかったので、みんなこんなヨーロッパ的な難解な映画好きだねと、素直に思いました。

やっぱり変だよね、自分は今でもマルケスの「百年の孤独」がすごいのか、理解できません。こんな人、多いのでは。それ以上に、安部公房は段ボール箱だもんね。

終われば、麻布十番の「新福菜館」へ。1週間に1回食べないと、カラータイマーが鳴っているウルトラマン状態です。

14時前に到着。5名待ち。今日も持ち帰り用のチャーシュー(小)(500円)を確保です。

天候といい、変な箱男映画といい、ヘンテコな日だったね。

|

|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/18ad154f.5a5201f8.18ad1550.ab5d7b39/?me_id=1213310&item_id=21235201&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2129%2F9784102052129_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)