2022年1月21(金)はことの外、寒い日だったのです。

本日は特に予定していることもなかったため、思い立って東京の世田谷美術館で開催している「グランマ・モーゼス展」に行くと当日決めたのでした。

自分はこのグランマ・モーゼスさんを実は全く知らなかったのですが。1ケ月ほど前にラジオでこの方の個展が現在、世田谷美術館で開催されており、そのパーソナリティの方が絶賛されていたので、心の片隅に置いていたのです。

現在、絵画を少し勉強している自分としてはその方を知らなかったのはお恥ずかしい話しです。アメリカでは誰でも知っている絵画のおばあちゃんなのにですね。

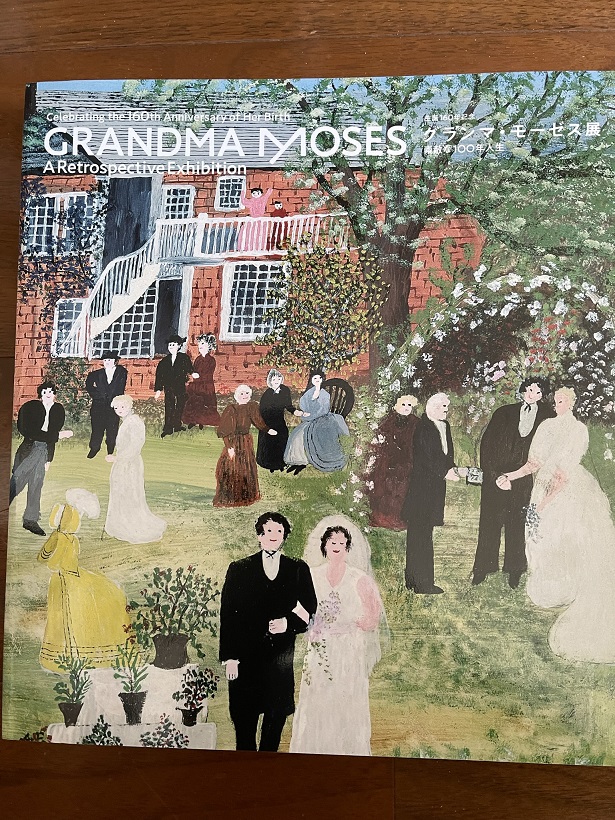

グランマ・モーゼス展はこんな感じで東京では開催されていますね。

- 世田谷美術館 1階展示室

- 2022年2月27日(日)まで

- 10:00~18:00(最終入場時間 17:30)

- 休館日 月曜日

- 一般:1,600円

65歳以上:1,300円

大高生:800円

中小生:500円

世田谷美術館は初めて訪れましたが、用賀駅から徒歩15分ぐらいかな。

HPではHP上からの時間予約してからの訪問を推奨していますが、自分は予約なしで直接出向きました。そして、予約なしでも無事入館できました。

肝心のグランマ・モーゼスさんとはこんな感じの方です。

グランマ・モーゼス(1860-1961)は20世紀の半ばにアメリカで最も有名で成功をおさめたアーティストのひとりです。彼女の描く風景は、当時、第2次世界大戦で味わった恐怖と東西冷戦がまさに始まろうという不安にさいなまれた人々の気持ちを癒し、元気をあたえるものでした。モーゼスの名声は彼女の存命中にヨーロッパへも響き渡りましたが、日本で広く知られるようになったのは1980年代になってからのことでした。アメリカやヨーロッパと同様に、グランマ・モーゼスは日本でも温かく受け入れられました。それは、智慧とは長い人生のなかで培われるもの、また、自然との調和をもって生きることが必要、といった彼女の考えに日本人の価値観が共鳴したからです。この展覧会は日本でのグランマ・モーゼスの個展としては2005年以来に開催されるものです。世界がふたたび大きな動揺に見舞われている今だからこそ、モーゼスからの励ましがまさに必要とされています。今回、希望の思いを込めて、日本の展覧会のためにグランマ・モーゼスを象徴する代表作をいくつも選びました。グランマ・モーゼスのいう“美しき世界”は、どこに目を向ければよいか知ってさえいれば見つけられる、と固く信じて。

自分が絵を鑑賞した率直な感想は、西洋的(ヨーロッパ的)な絵画とは違うアプローチで、独特な日常的な構図を彼女の感性そのままに描いた絵ですね。素朴ですが、唯一無二かな。

特に筆のタッチがすばらしい。木々の葉を描く繊細なタッチがすばらしい。このタッチは画集も購入しましたが、実際の絵を見ないとわからないと思います。誰もが指摘していますが、冬の風景の絵がよいかな。そして、自然の中に日常の人間を描く絵がよいな。

これは、是非、美術館で生の絵を見た方がよいです。おすすめします。

そして、自分的には1階のグランマ・モーゼス展だけでも大満足なのですが、2Fの展示場に行って度肝を抜かれたのでした。何とバスキアの大きな絵があるではないですか。自分が大変感心した展示です。

- ジャン=ミシェル・バスキア〈SEE〉

- アンリ・ルソー〈フリュマンス・ビッシュの肖像〉

- カレル・アペル

- 矢吹申彦

- 横尾忠則

- 駒井哲郎

あの伊丹十三の本とユーミンの流線型80のアルバムの絵が矢吹申彦さんという方とは初めてしりました。2Fの展示室は1Fの券で無料で入れます。自分的には2階の展示もまさに驚愕ものでした。

本日は二度感心し、驚かされた一日でした。恐るべし、今回の世田谷美術館。