丁度2日前に「午前十時の映画祭」でフェデリコ・フェリーニの名作「8 1/2」を日本橋の“TOHOシネマズ”の大きなスクリーンで初めて観たのでした。

DVDでは自宅で2回ほど観たことはあるのですが。いつ観てもフェリーニは難解といういイメージしかなかったのですが、この歳になって映画も沢山観てきて、人生経験もたくさんしてきたので、初めてこの「8 1/2」を堪能できました。

物語はこんな感じです。釈迦に説法かもわかりませんが。

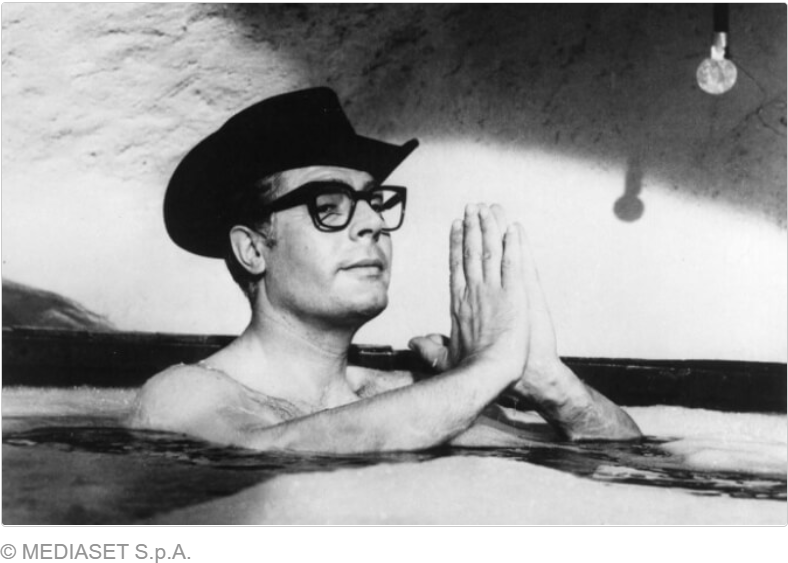

43才の映画監督のグイド(マルチェロ・マストロヤンニ)は、新作の撮影に入っているはずが構想はさっぱりまとまらない。体調を崩した彼は、医者から薦められた湯治場にやって来た。妻ルイザ(アヌーク・エーメ)との関係は冷え切っており、カルラ(サンドラ・ミーロ)と愛人関係にあったが、今はそれもわずらわしくなっていた。湯治場で見かけた美しい女性(クラウディア・カルディナーレ)に一瞬心ときめいたが、それも空しい幻影に過ぎずー。

映画の解説としてはこんな解説が付いています。

「混沌が映画だ。人生は祭りだ」―スランプに苦しむ映画監督のイマジネーションが自由奔放に繰り広げられる巨匠フェリーニの野心作にして代表作。『8 1/2』とは、音楽作品が作曲番号で呼ばれるように、作品番号で付けられた題名。アカデミー賞では外国語映画賞と衣装デザイン賞(白黒)、モスクワ映画祭ではグランプリを受賞した

改めて思ったのは、最後の20分ぐらいで出てくるクラウディア・カルディナーレが女優陣の中で一番おいしいところを持っていくのね、と素直に思ったのでした。やっぱり当時のイタリア随一のミューズには勝てないということでしょうか。ヴィスコンティの山猫も彼女だしね。

終わりの方でのセリフも良いね。自分的には「混沌が映画だ。人生は祭りだ」より「投資家に取っては映画製作での失敗はただの損失、監督にとっては失敗は監督としての終わりの烙印」云々のセリフには痺れたね。何故、痺れたかというと、マイケル・チミノの「天国の門」を思い出したからです。最後のシーンで道化師が出てくるのは意味深だね。“人生は祭りで、つまるところ道化だよ”ということなのかな。

最後の方のハーレムのシーンはなくてもよいのでは。何か意味があるのかな。

改めて思ったのは、映画の冒頭シーンは監督の才能がよく出ているね。自分的にはヴィスコンティとフェリーニを比べれば、今までは圧倒的にあの廃退美のヴィスコンティが好きだったのですが、今回、フェリーニを見直しました。巨匠に対して失礼か!

マルチェロ・マストロヤンニはニヤけていい男だね!イタリア男、ここに極まりだね。