2024年6月26日(水)

本日も映画の話しから。昨日は月曜日に引き続いて映画を観に行ったよ。同じ渋谷のル・シネマです。週が変わり、ラインナップが一新されたので、2日続けての訪問です。

観たのはこちら。

- 「ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ」

この映画、各劇場で異様に予告編が流れていたよね、予告編を見た限り、なんかおもしろくなさそうな話しだなと思っていました。

だけど世間の評価は高いとか、新聞の映画評は今週はこの映画を批評していたのでね。まさに怖いもの見たさで劇場に向かったのでした。

映画はこんな感じ。

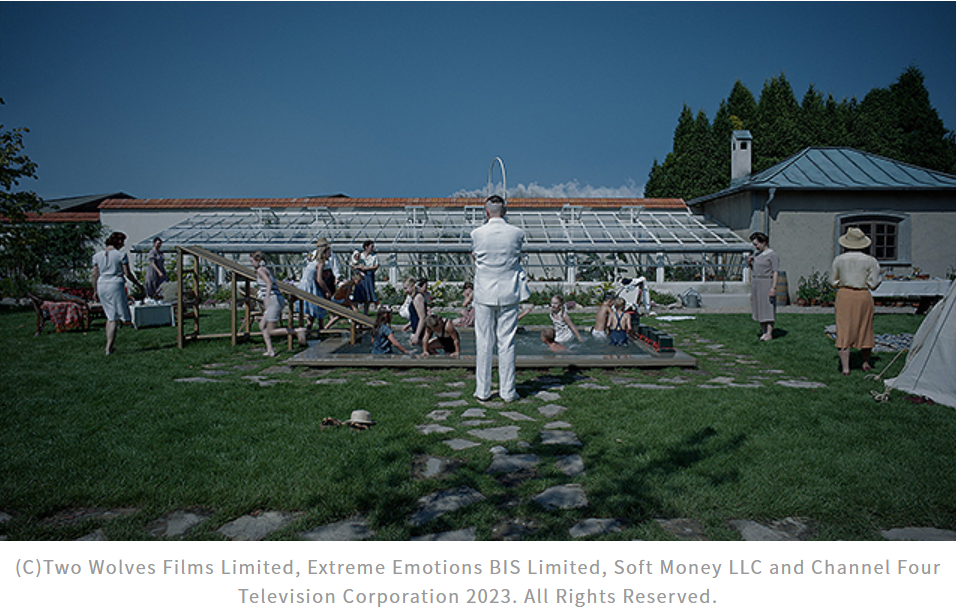

「ファミリー・ツリー」「ネブラスカ ふたつの心をつなぐ旅」の名匠アレクサンダー・ペイン監督が、「サイドウェイ」でもタッグを組んだポール・ジアマッティを主演に迎えて描いたドラマ。

物語の舞台は、1970年代のマサチューセッツ州にある全寮制の寄宿学校。生真面目で皮肉屋で学生や同僚からも嫌われている教師ポールは、クリスマス休暇に家に帰れない学生たちの監督役を務めることに。そんなポールと、母親が再婚したために休暇の間も寄宿舎に居残ることになった学生アンガス、寄宿舎の食堂の料理長として学生たちの面倒を見る一方で、自分の息子をベトナム戦争で亡くしたメアリーという、それぞれ立場も異なり、一見すると共通点のない3人が、2週間のクリスマス休暇を疑似家族のように過ごすことになる。

ポール・ジアマッティが教師ポール役を務め、メアリー役を「ザ・ユナイテッド・ステイツvs.ビリー・ホリデイ」「ラスティン ワシントンの『あの日』を作った男」のダバイン・ジョイ・ランドルフ、アンガス役を新人のドミニク・セッサが担当。脚本はテレビシリーズ「23号室の小悪魔」「ママと恋に落ちるまで」などに携わってきたデビッド・ヘミングソン。第96回アカデミー賞では作品賞、脚本賞、主演男優賞、助演女優賞、編集賞の5部門にノミネートされ、ダバイン・ジョイ・ランドルフが助演女優賞を受賞した。

2023年製作/133分/PG12/アメリカ

原題:The Holdovers

観ての率直な感想。

決して何か出来事が起こるわけではありません、が、何か味のあるすごくいい映画だよね。こんな映画もあってもよいのかと新鮮な驚きです。

1971年のクリスマスの数日間のたわいもない話しなのですが。あの人(高校生)が主人公になるのかという驚き、まあ先生はわかるのですが。

自分が思ったのは、これは小津安二郎の欧米版なのではということ。まあ、些細なことが普通で、それが映画になるということ。

何も言えませんが(それがいい)、超おすすめの映画です。クリスマスの時期の日本公開なら最高だったね。

観終われば、本日のランチは表参道のとんかつ「まい泉」へ。毎日、ラーメンも体に悪いと思ってね、とんかつも同じか。13時30分着で15分ぐらいの行列だったら許せるかな。

まずはプレミアム・モルツで乾杯です。(何に乾杯?)

今日は一口かつカレーにしてみたよ。らっきょう、美味し。

ご馳走様でした。今日も楽しい一日でした。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/170d40a4.7e85d9b4.170d40a5.9954196a/?me_id=1245494&item_id=10000770&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkikyoya%2Fcabinet%2F05999554%2Fimgrc0120746249.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)