2025年5月1日(木)

昨日の東京は夏を思わせる晴天。

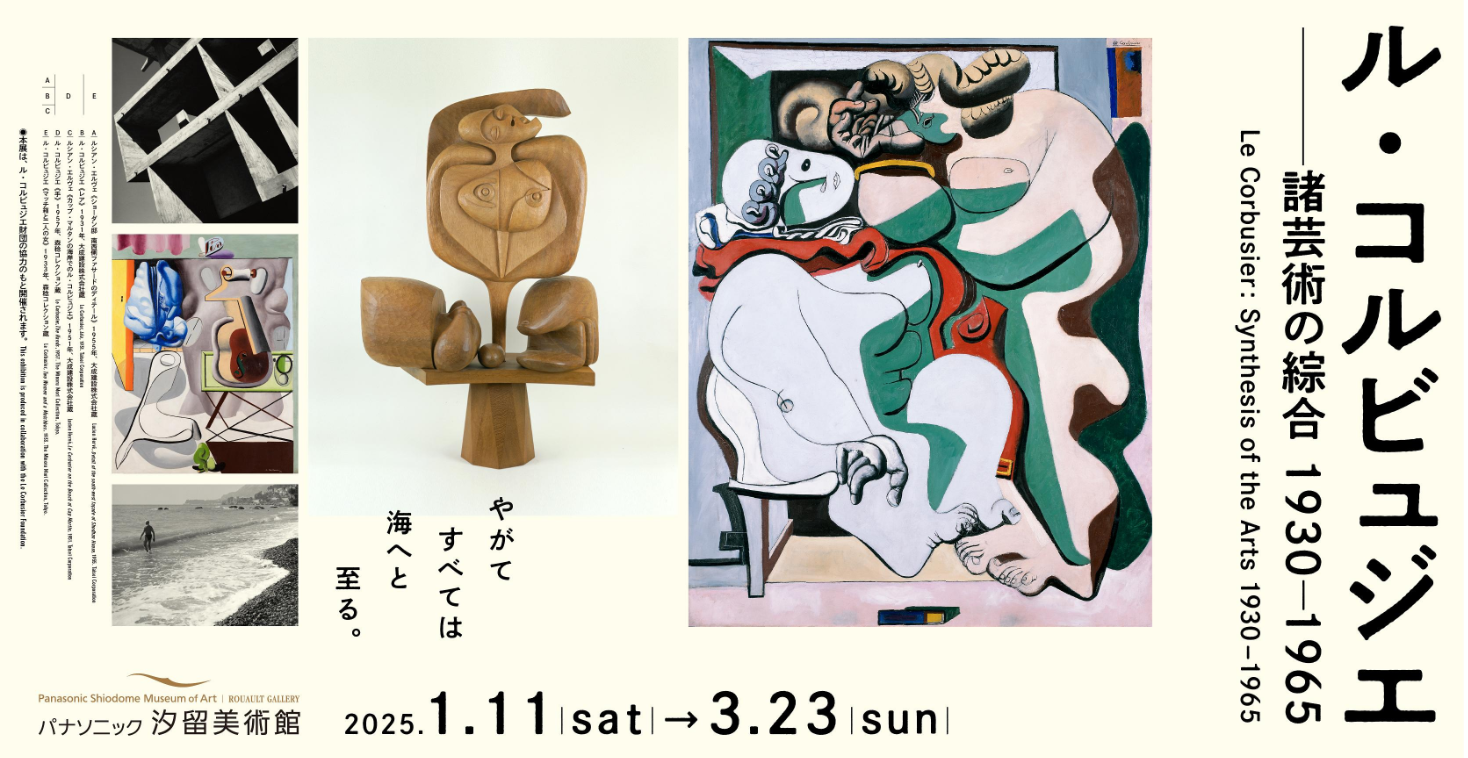

陽気に誘われてこんな企画展に行ってきたよ。

- 「リビング・モダニティ 住まいの実験 1920s-1970s」

- 場所: 国立新美術館(六本木)

- 会期: 2025年3月19日(水) ~ 2025年6月30日(月)

- 観覧料: 一般1,800円

家具フェチの自分に参考になると思ってね、是非、足を運びたいと思ってね。

本展覧会では、20世紀にはじまった住宅をめぐる革新的な試みを、衛生、素材、窓、キッチン、調度、メディア、ランドスケープという、モダン・ハウスを特徴づける7つの観点から再考します。そして、特に力を入れてご紹介する傑作14邸を中心に、20世紀の住まいの実験を、写真や図面、スケッチ、模型、家具、テキスタイル、食器、雑誌やグラフィックなどを通じて多角的に検証します。

1920年代以降、ル・コルビュジエ(1887–1965年)やルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエ(1886–1969年)といった多くの建築家が、時代とともに普及した新たな技術を用いて、機能的で快適な住まいを探求しました。その実験的なヴィジョンと革新的なアイデアは、やがて日常へと波及し、人々の暮らしを大きく変えていきました。

本展覧会は、当代の暮らしを根本から問い直し、快適性や機能性、そして芸術性の向上を目指した建築家たちが設計した、戸建ての住宅をご紹介するものです。1920年代から70年代にかけて建てられたそれらのモダン・ハウスは、国際的に隆盛したモダニズム建築の造形に呼応しつつも、時代や地域、気候風土、社会とも密接につながり、家族の属性や住まい手の個性をも色濃く反映しています。理想の生活を追い求めた建築家たちによる暮らしの革新は、それぞれの住宅に固有の文脈と切り離せない関係にあるのです。

やっぱり一番共感したのが、ル・コルビュジエが両親のために建てたレマン湖畔の「小さな家」ですね、この設計思想は今でも斬新ですね。アルプスと湖畔を写景にしたコンパクトな家、理想形ですね。

あと一つは、ブラジルのリナ・ボ・バルディ「ガラスの家」(1951年)かな、サンパウロ郊外の自邸。ジャングルの中にコンパクトな眺めの良い比較的小さい家、見るだけですばらしい。

空中に浮かんでいる設計で階段を使うのがネックかな。

あとの家はどれもデカすぎます、もちろんセンスはすばらしいのですが、現代的でないと思いました。そしてまた買ってしまった図録集(3,800円)なり。

建築に興味のある人は是非行くべし。

観終わればここは六本木、2週間ぶりに麻布十番の「新福菜館」へ。

本日もビールとラーメン(並)で締めました。昼間っから締めてどうするんだ。

ご馳走様でした。

|

|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47a57715.569f7bb2.47a57716.cf4fce07/?me_id=1409692&item_id=10001891&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftoriyosegift%2Fcabinet%2Fitem02%2F0130325_kago1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/428807f6.2154e976.428807f7.cbe2c9e4/?me_id=1374223&item_id=10000065&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkakuya-foods%2Fcabinet%2Fichiran%2Fichiran-01%2Fir5-hoso.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/308a3d46.b2ddac51.308a3d47.d541cc9f/?me_id=1281101&item_id=10003520&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchairoutlet%2Fcabinet%2F03021298%2F03470242%2F03470243%2Fmilena_1_.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)