昨日から映画繋がりです。実は昨日も映画鑑賞に目黒駅近くにある目黒シネマという実に渋い映画館に行ったのです。お目当てはこの2本立てです。実に貴重だなと思ってものでね。

- バクダット・カフェ

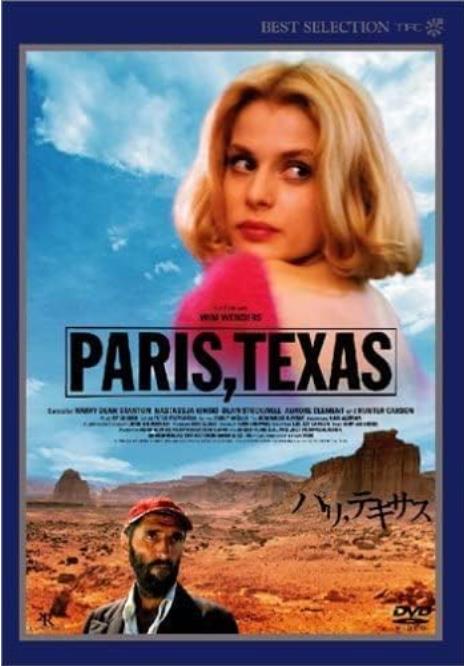

- パリ、テキサス

どちらもDVDで30年以上前に観たことはあるのですが。その時には心に刺さらなかったのですが。まあ、その時の日本はイケイケの時代だったし、自分もノリノリの時代だったので、おそらく刺さらなかったんだな。

しかし、今、年齢と時代がマッチしたと思うんだな。

自分はこの映画館に何回か足を運んでいますが、これだけ観客が入っているのは初めて観たな。8割以上は埋まっています、ほぼ9割かな。特に若い人、若い男性も多かったね、映像志向の人かな。

特に2本目の「パリ、テキサス」の方が多かった。

まず、9時45分から1本目の「バクダット・カフェ」です。ジェヴェッタ・スティールが歌う「コーリング・ユー」があまりにも有名な映画ですね。

観ての感想。こんな映画だったんだ。ちゃんと観たのはもしかして初めてかもという印象。 こんなおデフな女性の人が主人公だったんだ。(失礼)

2/3までの会話が饒舌でない方が好きだな。だけど風景の変わるショットがいいよね。まあこんな空間が広がる映像の映画もないね。強いて言うとすると舞台をヨーロッパに移せばフェリーニ的な映像なのかな。あのピアノを弾く子の音、グールドのような音だったね、やっぱり意識していると思います。あの画家もボテロのような絵でいいね。

まあ、とにかくアラビアロレンスとは違う、一つの映像美の映画だと思いました。

2本目は「パリ、テキサス」です。

言わずとしれた、あのヴィム・ヴェンダース監督の有名な映画ですね。これももうあらすじは全く記憶にありません。

今回、この映画のオープニングを観ていて、初めて気づいたことが2つほど。

これ、1984年第37回カンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞したのね。初めて知りました。(汗)それと、原作・脚色があのサム・シェパードなのね。これ本当に驚きました。

だから最後のあの場面の2人だけの会話がかなり長い理由がわかりました。やっぱり詩人でもあるのでね。面目躍如というところかな。ライ・クーダーのギターが映像にマッチして痺れるね。話しとしてはそんな大したことはないのですが、あの映像美とオープニングのつかみがうまいよね、それと印象的な映画のタイトルもね。

だけど、これがパルム・ドールなのねと思った次第です。何を意味するかはご想像におまかせします。

今回は本当に貴重な2本立てでした。もうお腹いっぱいというところです。

映画の後は雨が降り出したので、近くの「天下一品」でラーメンを、こってりとあっさりの中間の屋台の味スープでね。目黒に行ったら、やっぱり「かづ屋」で支那そばを食したかったよ。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/242f4a14.89f5886f.242f4a15.fc924f28/?me_id=1334548&item_id=10000156&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff232092-hekinan%2Fcabinet%2Fhekinan%2Fimgrc0077361472.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)