昨日からの続きです。伊藤銀次さんの話しは続きます。

度肝を抜かれたレコーディング、スタジオに響き渡る音の壁

アルバムのレコーディングは、もう最後のあたりに差し掛かっていたようで、その日録音していたのは、僕の記憶では「さらばシベリア鉄道」でしたが、そのスタジオに入った瞬間に、いきなりそのレコーディングのやりかたにすっかり度肝を抜かれてしまったのでした。

(中略)

「おお!これだったのか!あのフィル・スペクターのウォール・オブ・サウンドは!」

僕も佐野元春もスタジオに響き渡るサウンドの前でしばし立ち尽くしてしまいました。この日のレコーディングこそが、後に歴史的名盤となるこの「A LONG VACATION」のレコーディングだったのでした。

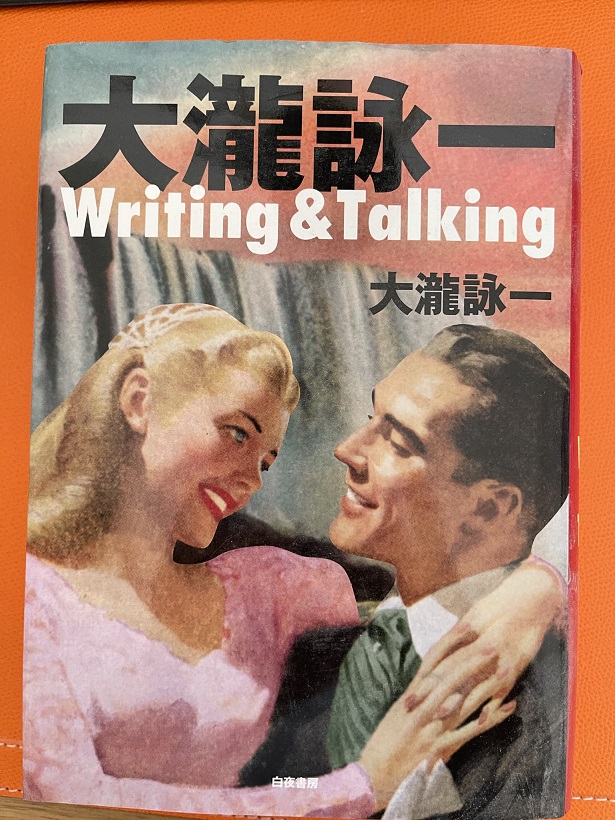

大滝詠一が放った“大”王道ポップアルバム

なにかが起きている…いろいろあった後、たった1日でしたが、大滝さんの新しいアルバムへの予感が膨らんだ体験を経てから聞くことのできた「A LONG VACATION」の全貌はもう言葉に表せない感慨に溢れたものでした。

まさかの苦境の中から生まれてきたとは思えない、パーンと抜け切った爽快感!これまでに大滝さんのロマンチシズムがこれほどまでに強く、太く、はっきりと全面に出ているアルバムはなかった。まさかこの時点で、こんな“大”王道ポップアルバム僕たちの前に登場するとは誰が想像できたでしょう。

それは、感動などというものをはるかに通り越して深く心を動かしてくれるものでした。大滝さんの好きな野球に例えると、延長12回裏に出た起死回生の逆転満塁サヨナラホームラン。あの状況で、大滝さんがその氷山の見えなかった部分に忍ばせておいた、とっておきのポップワールドのパノラマが、ついにその姿を世に表した瞬間でした。

あらためて大滝さんのアーティストとしての力強さ、たくましさ、その真の実力に、強いリスペクトを感じたアルバム。「A LONG VACATION」は僕にとっても特別なアルバムなのです。

非常に感銘を受ける文章です。初めて聞いたな、こんな背景があったのですね。

そして、「ウォール・オブ・サウンド」を生み出したフィル・スペクターも奇しくしてこの2021年1月に新型コロナウイルスに感染し、収監されていた刑務所から病院へ移送され亡くなったのでした。

ふと思ったのは、大滝詠一の「A LONG VACATION」が延長12回裏に出た起死回生の逆転満塁サヨナラホームランなら、沢木耕太郎の代表作「深夜特急」は2回裏のソロホームラン、 ガルシア・マルケスの「百年の孤独」は7回裏の勝負を決めた満塁ホームランというところでしょうか。

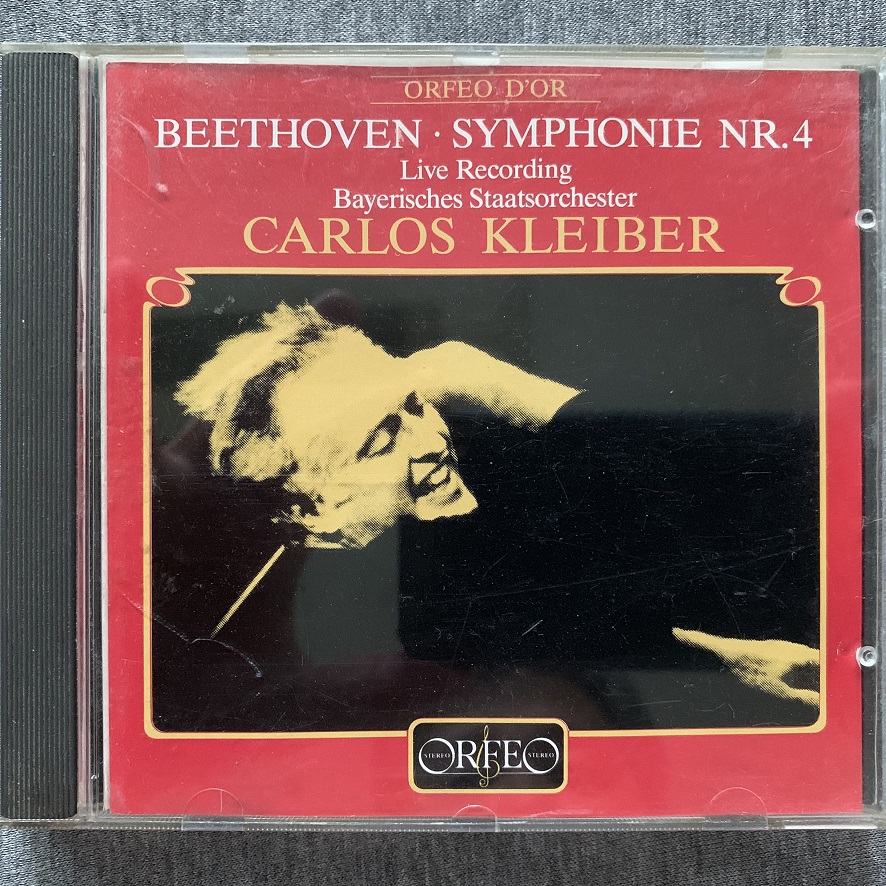

そして、翌年1982年にはカルロス・クライバーによる歴史的名盤のバイエルン国立管弦楽団によるベートーヴェンの交響曲第4番が発売されるのです。思えば良い時代でした。

今日も自宅の部屋には「君は天然色」が流れているんだな。