今日は少し固い話しですが、有益な情報だよ。大事な健康保険についてです。

自分が現在利用しているのは退職時の健康保険を任意継続で利用しているのです。この任意継続が利用できる期間は退職後2年間と決まっています。

その後は、再就職でもしなければ国民健康保険に入るのが普通かと思います。(所得が少なければ、子供が就職して同居していれば、その扶養になり、その子供の保険組合に入れてもらうという大技もありますが、何せその場合は所得制限が厳しいね)

そして、自分はこんな日程で任意継続が終わるのです。

- 任意継続健康保険 喪失予定日 令和5年6月26日

本日が5月17日ですので、約1ケ月後には現在の健康保険が利用できなくなるのです。というわけで、現在加入している健康保険組合に国民健康保険に切り替えるタイミングと手続きについて確認してみたのです。やっぱり、奥が深かった。自分が考えていたのとは違っていました。

係の方から説明を受けたポイントです。

- 現在の健康保険料は5月分まで納付してもらっている。(既に5月分は5月初旬に引き落とし済み)

- 月の途中で喪失日を迎える人は、6月分は現在の健康保険側で支払う必要はない。但し、健康保険証は喪失日前日の6月25日まで(自分の場合は)現在のがそのまま利用できる

- 6月分の健康保険料は次の健康保険(国民健康保険)の方で支払う必要がある

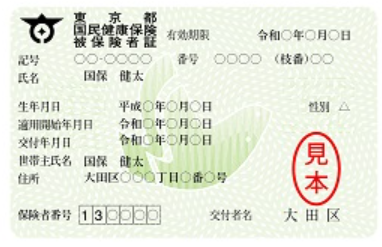

- 国民健康の手続きは市町村の役所の窓口で。手続きには、資格喪失日に発送する「喪失確定書」が必要なところと、もうすぐ発送する「資格喪失予定書」で手続きしてくれる市町村もある。市町村によって違う

ここでちょっとひっかかったのです。ということは、自分の場合は、6月26日に喪失するので、6月はあと5日しかありません。素朴な疑問で、そうすれば7月から国民健康保険の適用申請すれば6月分は払わなくてもよいのではと、6月のうち25日は元の健康保険が利用できるので。

その点を、係の人に質問したのでした。

係の人も笑って、

- 資格喪失の書類を見せると、6月分から国民健康保険の手続きを自動的にすると思いますよ

とのことです。無保険の期間は作らせないのかな、この日本ではね。厚生労働省のHPで確認しました。

職場の健康保険、国保組合、後期高齢者医療制度に加入しているか、生活保護を受けている人以外は国籍を問わず原則として国保に加入しなければなりません

だけど実際、役所の窓口に行くと何と言われるのかな。7月からの保険適用にしてくれと言えばね。

この前、昨年度分の確定申告を終えて、その足で今の所得で国民健康保険料がどのくらいになるか試算してもらったのです。自分が想像していたより、ずいぶん高額なのです。

実は夫婦で国民健康保険に入るには、それぞれの所得を合算して健康保険料を算出するのも初めて知ったのです。今の政府の防衛費予算確保のために社会保険料を上げるという安易(国民から見て負担の実感が伴わない)な発想はダメだよ、岸田くん、あんなのまさしく官僚側の発想だね。

まあ、そのとおりだから、何の躊躇もないよね。彼らはわからないところから取る。