本日は北海道一周の話しではなく、歌舞伎のお話しを。

実は昨日、7月3日(月)のお昼に人生始めての歌舞伎を観に、半蔵門にある国立劇場に行ったのです。この公演を観るきっかけは、半年に一度募集のある都民割チケットで半額ほどで観れることになったのですね、この歳になって初めての歌舞伎(汗)。

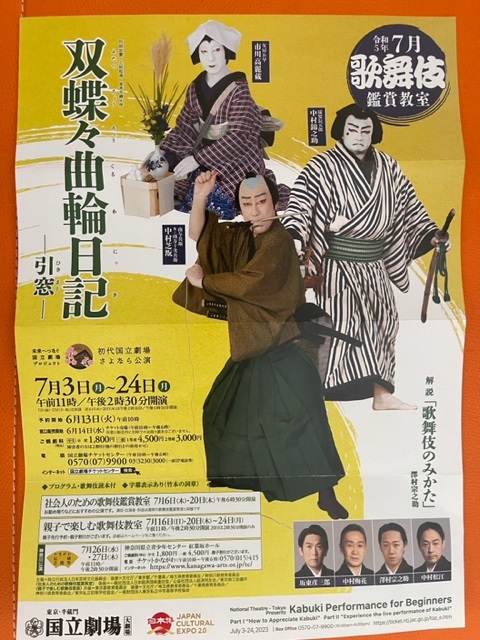

演目はこんな感じ。

- 初代国立劇場さよなら公演 7月 歌舞伎鑑賞教室

- 歌舞伎のみかた/双蝶々曲輪日記(ふたつちょうちょうくるわにっき)-引窓-

そして、双蝶々曲輪日記の配役はこんな感じ

- 南与兵衛(中村芝翫)[屋号: 成駒屋]

- 濡髪長五郎(中村錦之助)[屋号: 萬屋]

- 女房 お早(市川高麗蔵)[屋号: 高麗屋]

- 姑 お幸(中村梅花)[屋号: 京扇屋]

- 平岡丹平(中村松江)[屋号: 加賀屋]

- 三原伝造(坂東彦三郎)[屋号: 音羽屋]

まずは、最初の20分は澤村宗之助[屋号: 紀伊国屋]さんの“歌舞伎のみかた”です。説明が分かりやすくていいね。初めての歌舞伎鑑賞の人にはうってつけです。そして、澤村さんは風貌がさわやかでよろしい。屋号の紀伊国屋もお金持ちそうでいいね。

そして、肝心は本日の演目の「双蝶々曲輪日記-引窓-」です。自分はこんな話し当然知りませんでした。いわゆる人情噺ですが、養子や継子(ままこ)という関係を含む親子の仲の機敏を理解しないいけないのね、なかなか複雑な物語です。現代の人には到底わからないね。素直にそう感じました。

話しの内容はさておき、歌舞伎というものを自分としてどうとらえたかです。歌舞伎というもの、自分が贔屓にしている役者がないと、はっきり言って面白くないね。ジャニーズに通じるものがあると思いました。なぜなら話しがよくわからないから。その一つに昔の言葉で会話されてもよくわからないです。もちろん芝居の方だけを観ればいいのでしょうが。落語の古典も昔言葉ですが、それよりは分かりづらい。

そして、久しぶりに生の芝居を観て、池波正太郎先生が言っていた意味がわかりました。セリフが聞こえないよ。本日の自分の席は前から9列目の真ん中でしたが、それでもどの役者も声が通らないね。もう少しセリフを大事にした方がよいと思った次第です。

本日の演劇の視聴者も年配の人が圧倒的に多かったわけですが、自分的にはどうしてこんなに歌舞伎が人気あるのかどうしても理解できない。そして、生で観て初めて知ったのですが、“成駒屋”などの掛け声が頻繁にかかるのね。ある特定の人はこれをやりたくて来ているのではないかと思いました。いわゆる欲求不満の捌け口としてね。

自分の個人的な感想としては、古典芸能では歌舞伎より落語だね。まあ、今回の中村芝翫もいつもの不倫のイメージが悪くて後味がよくないね、彼も主役だけれど声が出ていないね。

歌舞伎フリークの人からは袋叩きに合いそうなブログになってしまいました。

スーパー歌舞伎は違うのかな、悪い冗談で。ただ、中村吉右衛門だけは生で観たかったね。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/324cc533.57028558.324cc534.e347a29b/?me_id=1213702&item_id=10073790&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fohkini%2Fcabinet%2F02031917%2Fen-maekake%2Fimgrc0069314329.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)