地方のアンテナショップが東京にはたくさんあります。そのうち自分が好きなアンテナショップに日本橋にある「三重テラス」というショップがあります。伊勢神宮が鎮座する三重県のアンテナショップにはゆかりの信心深い逸品があるのですね。

そんなお正月も近づいている本日、そのショップの前を通りかがり、立ち寄ってみたのです。

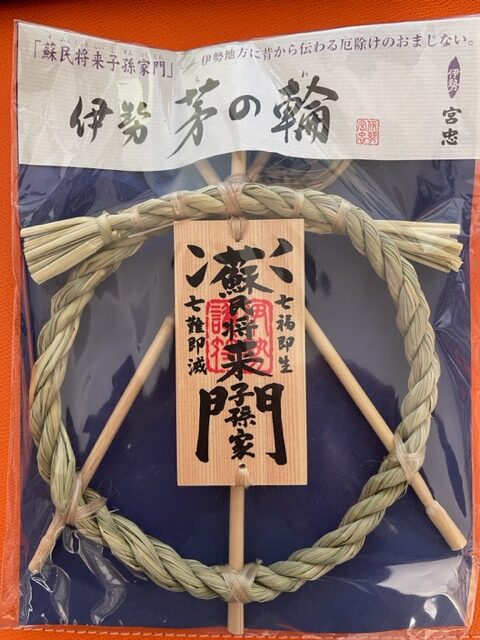

絶賛、榊としめ縄が販売されていたのです。自分が興味を持ったのは、しめ縄の方です。

しめ縄の中には、「笑門」「商売繁盛」「千客万来」「大福神」などよく見かけるものがあります。

その中でひときわ値段も高く、自分の知らない呪文が書かれているしめ縄を見つけたのでした。そのしめ縄の文字です。

- 「蘇民将来子孫家門」

まったく自分が知らない呪文です。(単に常識がないだけかな)こんな言い伝えがあるのですね。

昔、伊勢の地を旅した須佐之男命(スサノオノミコト)が、夕暮れに泊まるところがなく困りはてていました。

そこには将来兄弟という二人が住んでおり、そこに、一夜の宿を頼むことにしました。兄弟の弟である巨旦将来(コタンショウライ)は、大変、裕福で家や蔵などを沢山所有していたので、こちらに、一宿をお願いにいったところ、これを断られてしまいました。

その兄である、蘇民将来(ソミンショウライ)大変貧しい暮らしをしておりましたが、この頼みを快く引き受け、出来る限り粟の飯で、もてなし、一夜を過ごした。

須佐之男命は、これに大変喜び、一宿の恩返しとして茅の輪(ちのわ)を与えた。後の世に疫病あらば、蘇民将来の子孫と云いて、「その茅の輪を腰に付けたる者は、難を逃れるであろう」と言い残した。

以来、蘇民家は、後の疫病が流行っても免れ、代々栄えたというものです。

この故事にあやかり、「蘇民将来子孫家門」の護り札をしめ縄に付けて、一年中門口に飾り、一年を通して、無病息災を願うという慣わしとして今に受け継がれております。

この文面を見て、自分はこのしめ縄を購入しようと思ったのでした。なんたって、霊験あらたかなのか、他のしめ縄とは値段も違うのです。もちろんこちらの方が高いのです。

そして、しめ縄に関してのディップです。

(昨年のしめ縄の交換時期?)

しめ縄の取替えは、年末に掃除をして頂くタイミングで新しい物に取替えください。

新しいしめ縄の交換は12月31日は「一夜限り」といってよくないとされ、29日も9を苦と読み「苦立て」「二重の苦」といって縁起が悪いとされて避ける方が多いです。

(しめ縄の処分方法は?)

近くの神社に古いお札を納める場所がありましたらそちらへ納めていただいて下さい。

上記の場所がなければ、今までの感謝の気持ちをこめてお塩でしめ縄を清めて頂き、可燃物として処分して下さい。

というわけで、今年の我が家のしめ縄は「蘇民将来子孫家門」に決まったのでした。

何と言っても、あのスサノオノミコトだよ。そして、幸先良く、昨日のクリスマスの25日に道路で100円を拾ったのでした。早くも効果がでているみたいだよ。

|

|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2e5b6fda.72a6d677.2e5b6fdb.1c553706/?me_id=1240443&item_id=10000049&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmiyachu%2Fcabinet%2Fsn-gen-so-d.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/32706860.a0bbd9ef.32706861.8a0862ac/?me_id=1233984&item_id=10002008&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffuusuis3%2Fcabinet%2Fjapan%2Fimg-japan-28.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)