ホーチミンの旅行記は2回ほど小休止です。

今日の話題は自分の中ではこの40年間で是非やりとげたいと思っていたことを昨日に遂に達成したのです。

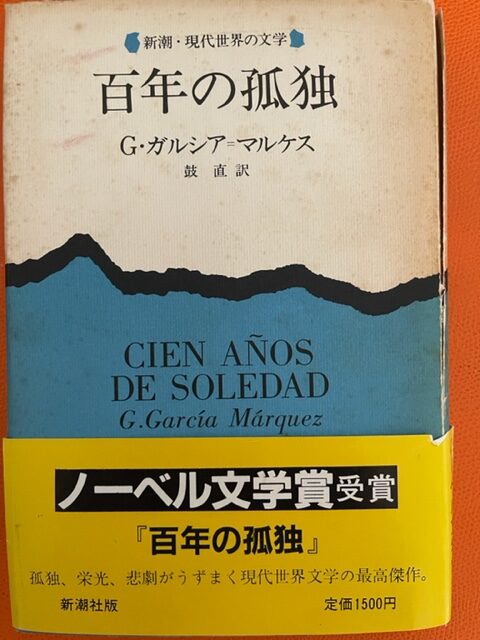

あのG・ガルシア=マルケスの「百年の孤独」を最後まで読み切ったのでした。(かなり暇がないとできないね)自分にとっては大きな一歩だったんだな。(月面着陸の言葉みたい)

自分の保有している版は、1972年5月10日に発行されその20刷1984年7月15日発行の本なのです。自分が若かりし頃、某公共放送に勤務しその初赴任地の鹿児島の天文館の書店で購入したのでした。以後、引っ越も何回もし、その都度連れ回し、本棚のこやしになっていたものです。いつか読みたいなと。その日は本当にくるのかと。

この本の帯がすごいです。“孤独、栄光、悲劇がうずまく現代世界文学の最高傑作”。本棚にこの本があるだけで格が上がるというか重みが違うんだな。(ミーハーだね)

マルケスは1982年度ノーベル文学賞を受賞しています。日本での出版元の新潮社での紹介文です。

蜃気楼の村マコンドの草創、隆盛、衰退、そして廃墟と化すまでのめくるめく百年を通じて、村の開拓者一族ブエンディア家の誰彼に受け継がれた孤独の運命は、絶望と希望、苦悩と悦楽、現実と幻想、死と生をことごとく呑み尽くし……。1967年に発表され、20世紀後半の世界文学を力強く牽引した怒濤の人間劇場が、今、再び幕を開ける。

というわけで、約ひと月半かけて全文を読みました。読後の感想ですか?

はっきり言って、よくわかりませんでした。だけど、すごいものを読んだなという感想は残った。マコンドという町が誕生して100年後に滅亡するという話で、その中でラテンアメリカ特有の寓話がたくさん挿入されているのはわかります。

だけど、これを一度読んだだけで20世紀後半の世界文学の最高傑作と言える読み込みができる読者はすごいね。そんな人いるのかな。

ただ、自分なりに思ったのは、筋のあるものや主題があるものだけを書くだけが小説ではないということかな。わけの分からないことを書くのも小説かな。

マルケスは何が言いたかったんだろうか?結局、「人の人生はいろんな出来事が起こるが、つまりは蜃気楼のようなもんだよ」、ということなのかな。単純すぎか。

それにしても約40年間温めていた本を読んだ爽快感はあるな。あの、マルケスの「百年の孤独」を本当に読んだんだよと。人に吹聴したいな。

今年はあのアイン・ランドの「肩をすくめるアトラス」を読み、続いてマルケスの「百年の孤独」を読んだのです。自分を褒めたいな。(何か、違う方に向かっている気もするが)

映画であれば、ゴットファザーとディア・ハンターとヴィスコンティのルートヴィッヒを立て続けに見たぐらいの重量感です。

話しは突然変わりますが、自分がこの10年で読んだ一番感銘を受けた日本人作家の小説は西加奈子ちゃんの「サラバ」だな。この本で小説というものの力を知りました。

また5年後のマルケスの「百年の孤独」を再読したいと思いますが、次は家系図を丁寧に書きながら読んでみたいね。この気持ち、読んだ人なら分かると思います。

マルケスの「百年の孤独」おすすめします。なんたって、20世紀後半の世界文学の最高傑作ですよ。人間、たまには訳のわかならいものと対峙しないと進歩しないと思うんだな。