本日は映画のお話しです。

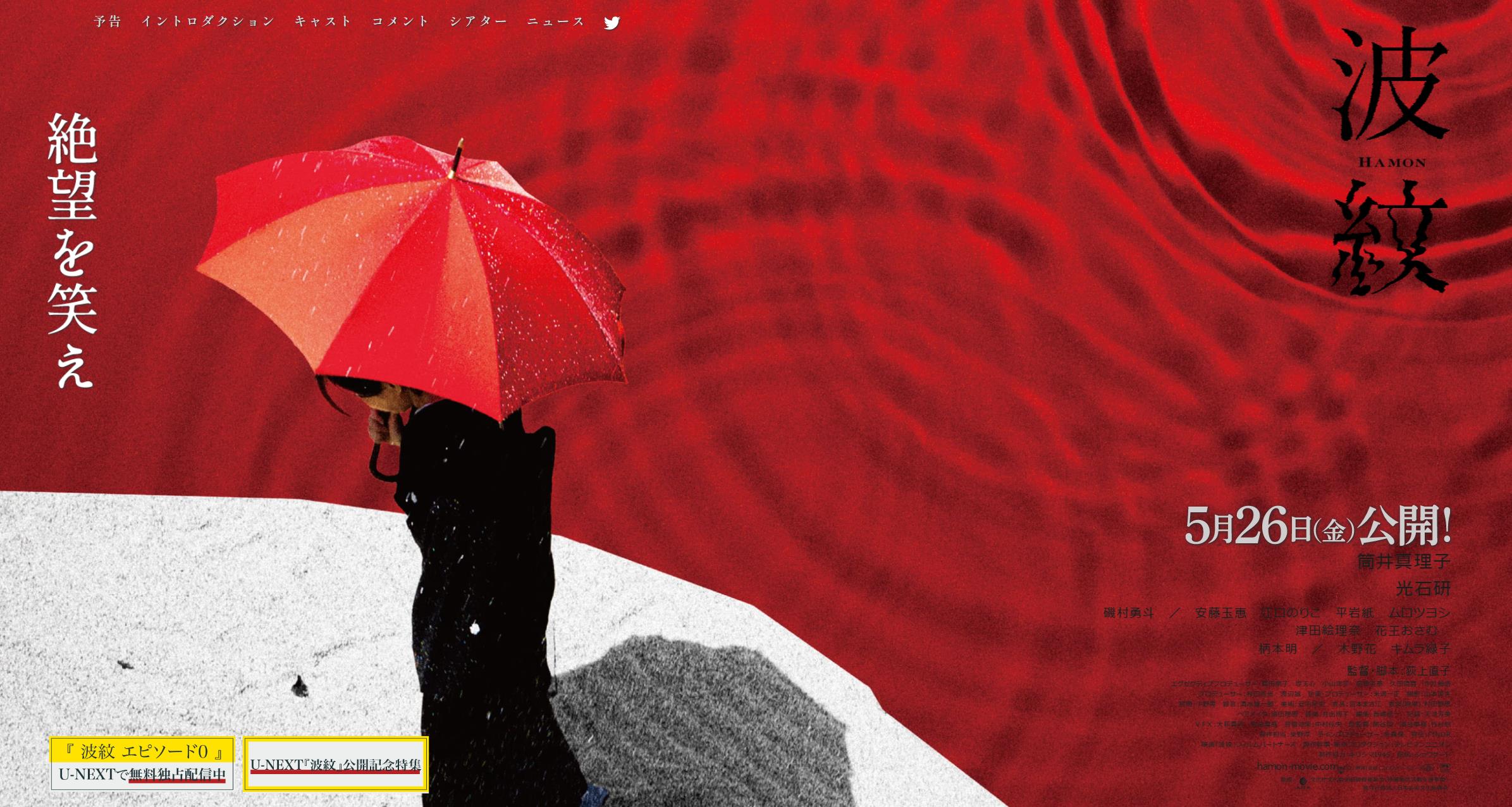

数週間前から映画館の予告編を観て気になる映画があったのです。それは日本映画の「波紋」という映画なのでした。監督は荻上直子、主演は筒井真理子。

映画の詳しいあらすじも見ない中、ガチ劇場で観た感想です。

非常におもしろい、怖い映画。監督の力量を認めます。脚本も荻上直子さんが書かれているのね。音の使い方が絶妙だね。特にあの場面場面で違う手拍子。斬新な手法に脱帽しました。

こんな日本映画を観たのは久しぶりだな。この監督はあの伊丹十三亡き後、久しぶりに才能ある監督を見ました。話しの筋はこんな感じ。

須藤依子(筒井真理子)は、今朝も庭の手入れを欠かさない。“緑命会”という新興宗教を信仰し、日々祈りと勉強会に勤しみながら、ひとり穏やかに暮らしていた。ある日、長いこと失踪したままだった夫、修(光石研)が突然帰ってくるまでは―。自分の父の介護を押し付けたまま失踪し、その上がん治療に必要な高額の費用を助けて欲しいとすがってくる夫。障害のある彼女を結婚相手として連れて帰省してきた息子・拓哉(磯村勇斗)。パート先では癇癪持ちの客に大声で怒鳴られる・・・。自分ではどうにも出来ない辛苦が降りかかる。依子は湧き起こる黒い感情を、宗教にすがり、必死に理性で押さえつけようとする。

主演の筒井真理子も才能を感じさせる人だね。こんな表情できる人、あんまり知らないね。しかしこの映画、筒井真理子なしには成立しないような迫力を感じるね。

きっちり2時間でまとめる力量はたいしたものです。話しとしては、自分は西加奈子さんの傑作小説「サラバ」に通じるものがあります。話しは脱線しますが、この10年で読んだ日本の小説でかこの「サラバ」が一番だと思うのですが、個人的には。

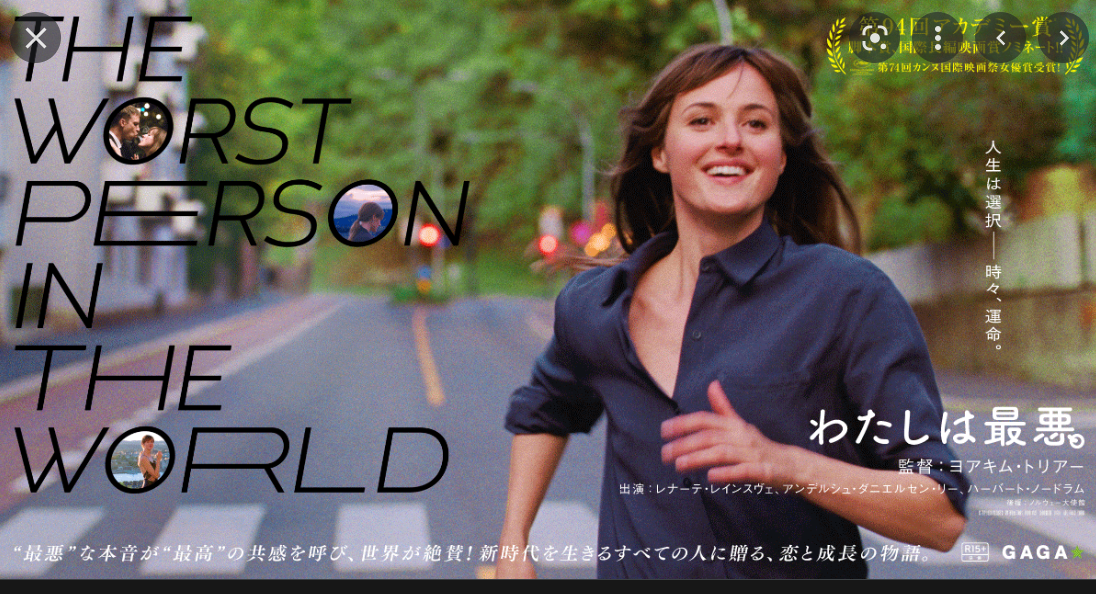

女性監督と言えば、西川美和の「すばらしき世界」もいい映画だったね。あの世界の役所広司がシャバに戻ってきての不器用な元ヤクザものを悲哀をこめて演技しています。やっぱり女性の時代なのかね。

今公開されている「ソフト/クワイエット」も女性監督のベス・デ・アラウージョだしね。これも風刺が効きすぎて怖い映画だよね、思想的にね、ヒトラーだもね。

日本の男性監督はいつも言っているように細々した好きだのキライなどといった話しが多すぎるよ。筆頭はあのカンヌに行った、“怪物だれだ”の監督だよ。

女性の方が才能を感じるよね。

最後に話しを「波紋」に戻します。あの新興宗教、もっとエグイものにしてもよかったのかな。最後のあの踊りは何を意味しているのかな。赤色が鮮烈だったね。

西加奈子の「サラバ」のようにネコが教祖でもよかったのにね。

劇場でご覧いただくことをオススメします。夫婦で視聴はダメだよ。あの歯ブラシのシーンがあるのでね。