2022年年5月27日(金)は東京はお昼までは土砂降り雨だったのです。

こんな時は美術館巡りです。どうしても行きたかった「ボテロ展」に行く絶好の機会です。

この展覧会とボテロ展の詳細はあとで紹介しますが、この展覧会はすごかった。目からウロコが出ました。実物の絵を見る一番の良さは絵の大きさを感じることができるのです。

「モナリザ」は何と小さいのか、「ゲルニカ」は超でかいのだな、と実感できるのです。

そして、本日行ったボテロの絵はほぼすべてが“でかい絵”なのです。迫力満点です。同じ構図で色違いの花の絵は素直に感激しました。

そして、最近の絵であるドローイングの絵も勉強になりました。鉛筆と薄い絵具でこんなでかいインパクトのあるものが書けるのですね。

生きている画家では一番好きだな、素直にそう思いました。やっぱり絵画は中南米の絵が良いね。タマヨしかり、フリーダ・カルロしかり、ボテロです。やっぱり、ラテンアメリカの魔術的リアリズムはすごいね。

つたない説明ですが、この「ボテロ展」はみんな行ったほうがよいよ。絵画(実際に自分で描く)の勉強をしている自分にとっては大いなる刺激と完成に訴えるのでした。

だけど、17歳の時に描いた「泣く女」のうまさに驚いたな。ピカソだよ。17歳でこんな絵が描けるなんて天才だよ、ボテロ。

ちなみに写真もとれるコーナーもあるよ。

そんな青春期を過ごして、“おデブちゃん”に行くのね。まるでピカソの変遷だよ。

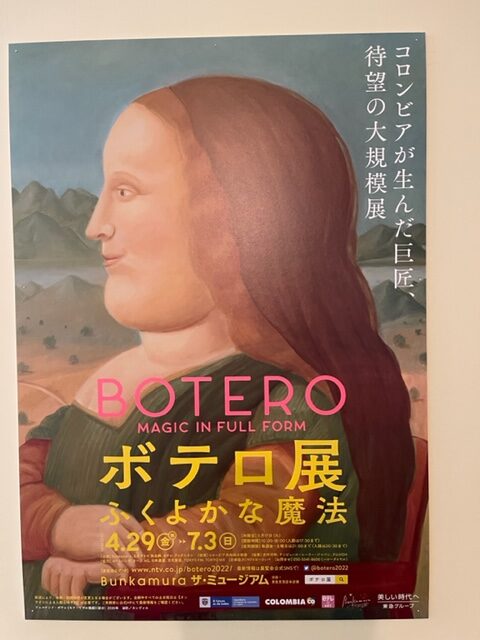

展覧会はこんなスケジュールです。

開催期間 2022/4/29(金・祝)~7/3(日)

開館時間 10:00-18:00(入館は17:30まで) 毎週金・土曜日は21:00まで(入館は20:30まで)

会場 Bunkamura ザ・ミュージアム

みどころです。

〈みどころ1〉モナ・リザの横顔、世界初公開

フェルナンド・ボテロが世界に注目されるきっかけとなったのは、1963年、ニューヨークのメトロポリタン美術館でレオナルド・ダ・ヴィンチの《モナ・リザ》が展覧されたとき、ボテロの《12歳のモナ・リザ》がニューヨーク近代美術館(MoMA)のエントランス・ホールに展示されたことです。一夜にして、ボテロの名前はニューヨーク中に知れ渡りました。「モナ・リザ」はボテロが描き続けているテーマの一つで、本展では2020年制作の《モナ・リザの横顔》が世界初公開されます。90歳を迎える今もなお、美術家として探求し続ける気迫の伝わる一枚です。

〈みどころ2〉国内では26年ぶりの大規模展

世界各国で空前のヒットとなっているフェルナンド・ボテロの展覧会ですが、本展は、1995-96年の巡回展以降、実に26年ぶりに日本国内で開催される大規模絵画展となります。ボテロ本人の監修により、初期から近年までの油彩ならびに水彩・素描作品など全70点で構成される本展は、展示作品のほとんどが日本初公開という注目のラインナップです。初めてボテロ作品に触れる方にも、ボテロファンにとっても、新たな発見のある展覧会となるでしょう。

〈みどころ3〉世界中で愛される、ふくよかな作品

1951年のコロンビアに始まり、ヨーロッパ、北米、南米、アジアなど世界各地でこれまで70年以上にわたり数えきれないほどの個展が開かれてきました。観る人を惹きつけてやまないのは、ふくよかでユーモア、ときに風刺を交えた独特な作風、そして作品自体の大きさにも圧倒されます。豊かで、生の喜びをも感じさせるボテロ作品の数々を、ぜひ会場でお確かめください。

〈みどころ4〉なぜ、ふくよかな絵を描き続けるのか?

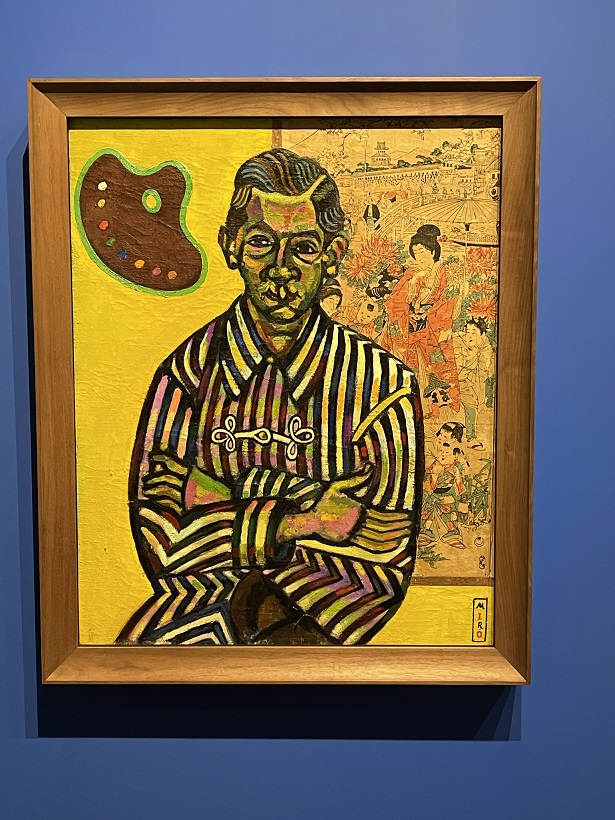

ボテロのボリュームへの関心は、17歳の頃描いた作品《泣く女》(1949年)にすでに見出せます。その後、ヨーロッパ、特にイタリアで学んだ経験は、彼のボリューム感、官能性、デフォルメ表現に対する基盤を確固たるものにしました。ボテロは言います、「ボリュームを表現することで、芸術的な美を表現することを目指しているのです」、「私の作風は、私の作品の代名詞であるだけでなく、私が後世に残す遺産でもあるのです」と。

何回も言うけど、やっぱり、すごいね、ボテロ。