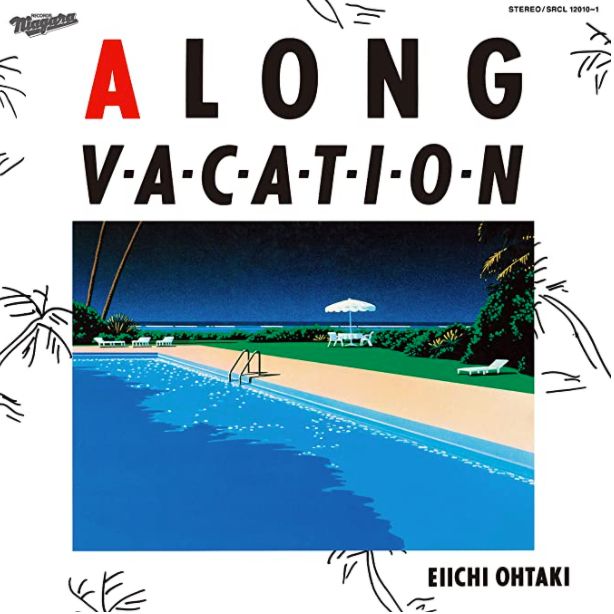

今年は、大滝詠一のアルバム「A LONG VACATION」が盛り上がっています。

この名盤がリリースされたのが、丁度40年前の1981年3月21日だったのです。

1981年はこんな年でした。“チャールズ英皇太子とダイアナ嬢が結婚式”があったのもこの年でした。この年の代表的なベストセラー本は、

- 黒柳徹子『窓ぎわのドットちゃん』

- 田中康夫『なんとなく,クリスタル』

そして、大滝自身は、君は天然色“日本版ウォール・オブ・サウンド”を体現したようなポップで分厚いサウンドのこの曲は、大滝自身も納得している作品で、レコーディングの際に初めてイントロの演奏を聴いたとき、こう言ったといわれています。

「『これだよこれ』って。あの瞬間はいまだに忘れられないね。あれ以上に至福の時はなかった。あのイントロがジャーンって鳴った時にね、今まで何年間か研究してきた(フィル)スペクター・サウンドが自分のものにできたとういうかね。ようやく報われたなぁって感じがして」と感動したという。

で今回、紹介するのはその大滝ウィークでミュージシャンの伊藤銀次さんの言葉が非常におもししろく興味深かったので紹介したいと思います。

タイトルは、“もうあとがない大滝詠一、伊藤銀次からみた「A LONG VACATION」”

不世出、会心のアルバム、「A LONG VACATION」が大ヒットを遂げた時、僕は大滝さんにおめでとうの電話を入れました。そしてそのとき、どうしてこんなに素晴らしい、思いっきり振り切ったポップスへのアプローチができたのか…を尋ねたら、返ってきたその答えがすごかった。

「そりゃあもう、これが遺作のつもりで作ったんだから」

それは、それまでの大滝さんのアルバムにはありそでなかった、そして誰もが期待していたけれど大滝さんの性格を考えると決して実現することはないのだろうな…と半ばあきらめていた、信じられないほどの混じり気のない、どこにも寄り道のない、うれしうれしの大直球の、さわやかだけどある意味とっても濃厚な一大ポップサウンドが輝きを持って僕たちの前に、あまりにもさりげなく広がっていたからでした。

ナイアガラ・レーベルの不遇…めげずに踏み出した新しい一歩

その嫌な予感は残念ながら当たってしまいました。ある日大滝さんからも「ナイアガラが倒産して、福生のスタジオも閉めてしまうことになったよ。スタジオ閉めパーティをやるから銀次もおいで」とい電話があったのでした。風のたよりにその倒産の話は僕の耳に届いていたので「やっぱりな…」と残念な気持ちで参加しました。

(中略)

そうこうしているうちに、それからちょっとして「今またレコーディングしてるから、よかったら遊びにおいで」との電話がまた大滝さんから入ったのでした。

「おお!あれほどのことがあったのに、師匠はめげるどころかまた新しい一歩を、もう踏み出し始めたのか!」うれしさに心震えてレコーディングが行われている、今はもう存在しない六本木ソニー・スタジオ(通称・六ソ)まで出かけることにしました。その頃いっしょに活動していた佐野元春を誘って。

非常におもしろく、貴重な文章です。この続きは翌日のブログで。

コメントを残す