あのタランティーノが放った名言、「かれは現代のモーツァルトだよ、現在のヴェートーベンだよ、現代のシューベルトだよ」と。

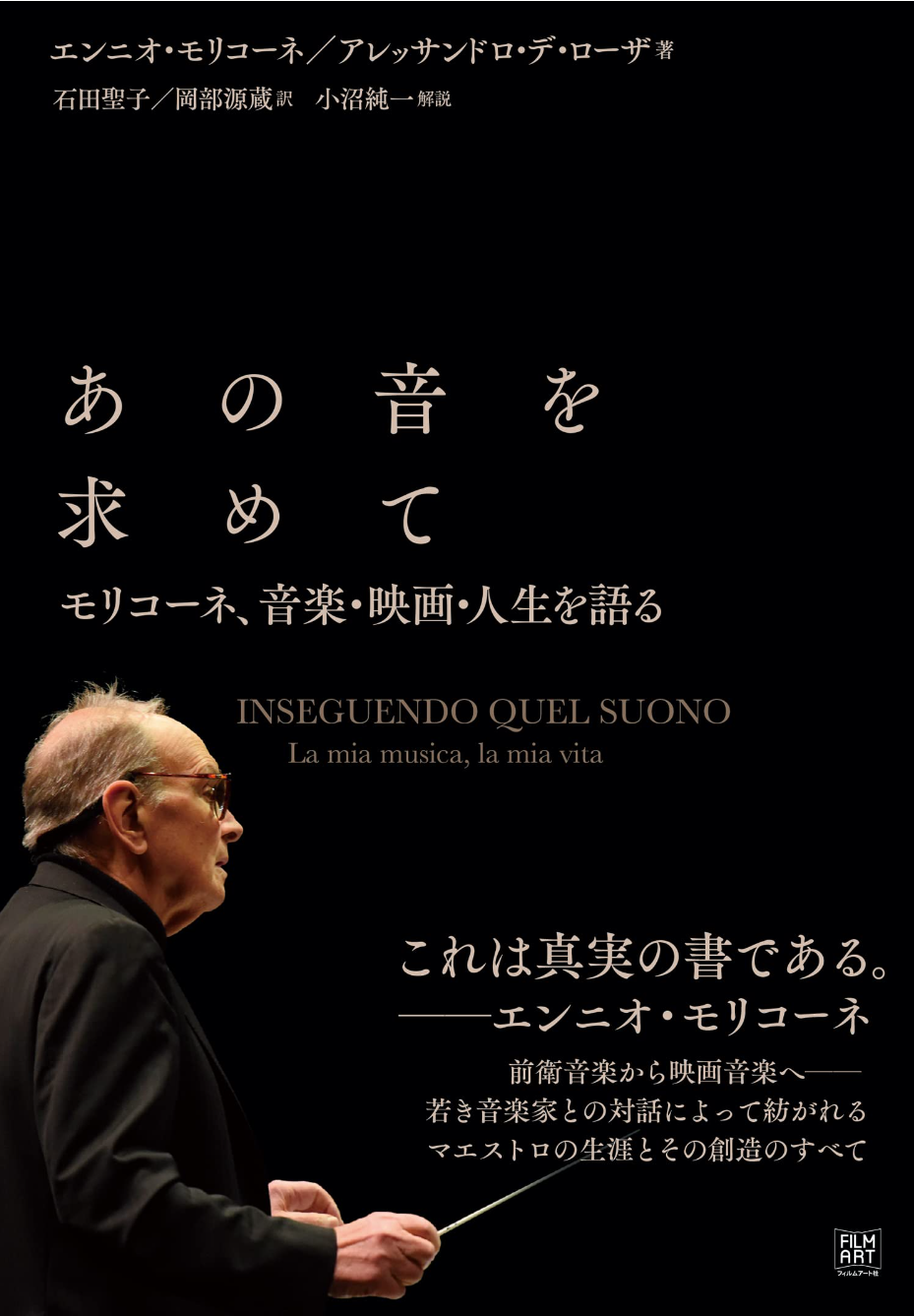

そのモリコーネ大先生の最新刊の大著、「あの音を求めて モリコーネ、音楽・映画・人生を語る」(エンニオ・モリコーネ (著), アレッサンドロ・デ・ローザ (著))を3週間かけて読破したのです。弁当箱より分厚い本ですが、実に面白かったのです。音楽を勉強している人などにとっては自分の100倍ぐらいの吸収がある本だと思います。

しかし、本のタイトルがしびれるね。(この言葉はモリコーネの言葉です)

初期のモリコーネの名を高めたあのセルジオ・レオーネとの3作は「ドル箱3部作」と呼ばれているのですね。(荒野の用心棒・夕陽のガンマン・続 夕陽のガンマンのことだよ)

そして、ストラヴィンスキーのことを再三とりあげて激賞していますね。音楽家にとってはすごい進歩を起こした人なのね。素人には今ひとつわからないストラヴィンスキーなのに。

本から抜粋です。まずはルイス・バカロフの言葉です。(1933年生まれ、「イル・ポスティーノ」で第68回アカデミー作曲賞)

アルバン・ベルクは1920年代に、シューマンの「トロイメライ」を研究していた。そのなかで、かれはこの曲を“完璧”にせしめている一連の要素に注目している。彼が注目したのは、音程の築き方、特に完全四度の使用についてだった。実際のところそれが正しいのかどうかはわからないけれどね。….

エンリオがベルクの分析に関心を持ったかどうかもわからないが、彼の書いたメロディの多くがきわめて有名になったことを考えると、彼なりに何らかの“秘訣”を発見したのだろう。ただ、ここまでくれば、彼に直接訊いてみるよりほかないだろう。

2014年3月26日

次はモリコーネと一番多くの映画で連れ添ったジュリアーノ・モンタルドの言葉(映画監督、代表作は「死刑台のメロディ」)です。

でもいいんだ。ぼくの傍らにはいつだってエンニオがいるから。優れた職人で芸術家でもある偉大なエンニオがいつもそばにいてくれるんだ。

2014年5月26日

特に、付録の「証言」というコーナーでトルナトーレがあの「ニュー・シネマ・パラダイス」の音楽について詳細に回答していますので、必読です。

最後に本書の紹介文です。

「疑いの余地なく、本書は、わたしに関して書かれた本のうち、詳細にわたり丁寧に検討された正真正銘の最良の書である。これは真実の書である。」 ──エンニオ・モリコーネ

前衛音楽から映画音楽へ 若き音楽家との対話によって紡がれる マエストロの生涯とその創造のすべて

『荒野の用心棒』『夕陽のガンマン』『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』『死刑台のメロディ』『エクソシスト2』『ニュー・シネマ・パラダイス』『ミッション』『アンタッチャブル』『海の上のピアニスト』『鑑定士と顔のない依頼人』『ヘイトフル・エイト』…… 数々の名作で知られる映画音楽界の巨匠エンニオ・モリコーネと若き音楽家アレッサンドロ・デ・ローザとの対話によって紡がれる、マエストロの生涯と創作の真実。

映画音楽は映画という芸術に対して何をすることができるのか。音楽としての純粋性を損なうことなく、大衆が理解可能な音楽はいかにして可能か。音楽は人と人をどのように結びつけることができるのか。そして、なぜ人は作曲を続けるのか。

本書には、モリコーネが歩んできた人生、映画音楽家としての活動、 経験、その音楽が生まれた契機と育まれた経緯のみならず、彼が生きた歴史・社会・文化的状況をめぐる思いのすべてが綴られる。

映画、ラジオ、テレビといった様々なメディアが到来しては次々に様相を塗り替えていった現代社会のなかで、「音楽」はそこに何を残すことができたのか。決して音楽の世界に閉じこもることなく、新しい環境のなかに飛び込み、苦闘した作曲家はやがて映画音楽界の巨匠と呼ばれるようになる。

ゴッフレド・ペトラッシのもとで作曲を学び、ダルムシュタットでジョン・ケージと出会った作曲学生時代。そしてRAI(イタリア放送協会)やRCAでプロとしてのキャリアをスタートしてからの下積み。その後のセルジオ・レオーネ、ベルナルド・ベルトルッチ、ピエル・パオロ・パゾリーニ、ダリオ・アルジェント、ジュゼッペ・トルナトーレ、ジョン・カーペンター、オリヴァー・ストーン、ブライアン・デ・パルマ、ペドロ・アルモドバル、ロマン・ポランスキー、クエンティン・タランティーノらとのコラボレーションに至るまで、モリコーネの生涯が詳細に語られる。

楽しい読書体験でした。

|

|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/18ad154f.5a5201f8.18ad1550.ab5d7b39/?me_id=1213310&item_id=20789687&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0273%2F9784845920273_1_5.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメントを残す