2025年8月7日(木)

昨日も早朝から2日続けてビール代を稼ぎに、アルバイトに行ってきたよ、時給がいいのでね。それも昨日で一区切り。

早朝の作業で終わったのが午前10時、4時間働いて空腹感があり過ぎて、吉野家で人生初の朝食を食べたよ。

いろんなメニューがあり過ぎて、厨房のオペレーションは大丈夫かというレベルと思ったね。

こんな朝食をいただいたよ、朝からこんな大盛りのご飯をいただいたのは本当に久しぶり。

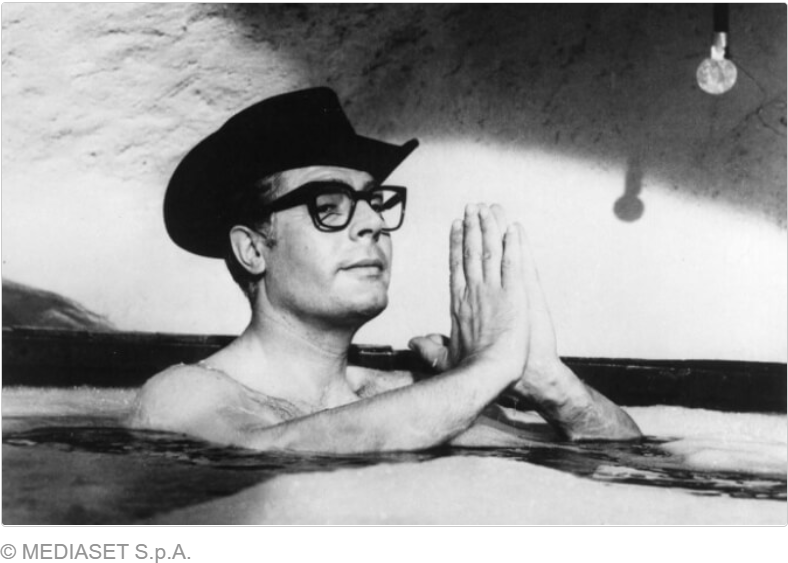

その後は昨日予告していた通り、渋谷のル・シネマで絶賛開催しているこの監督の特集に通うこと連続3日。

- 「サタジット・レイ レトロスペクティブ2025」

実はこの映画が一番の目当てだったんです。予告編で、あの細野晴臣さんが、

“エルメスでこの映画を観てぶっとんだ”云々を観たからです。その映画とはこちら。

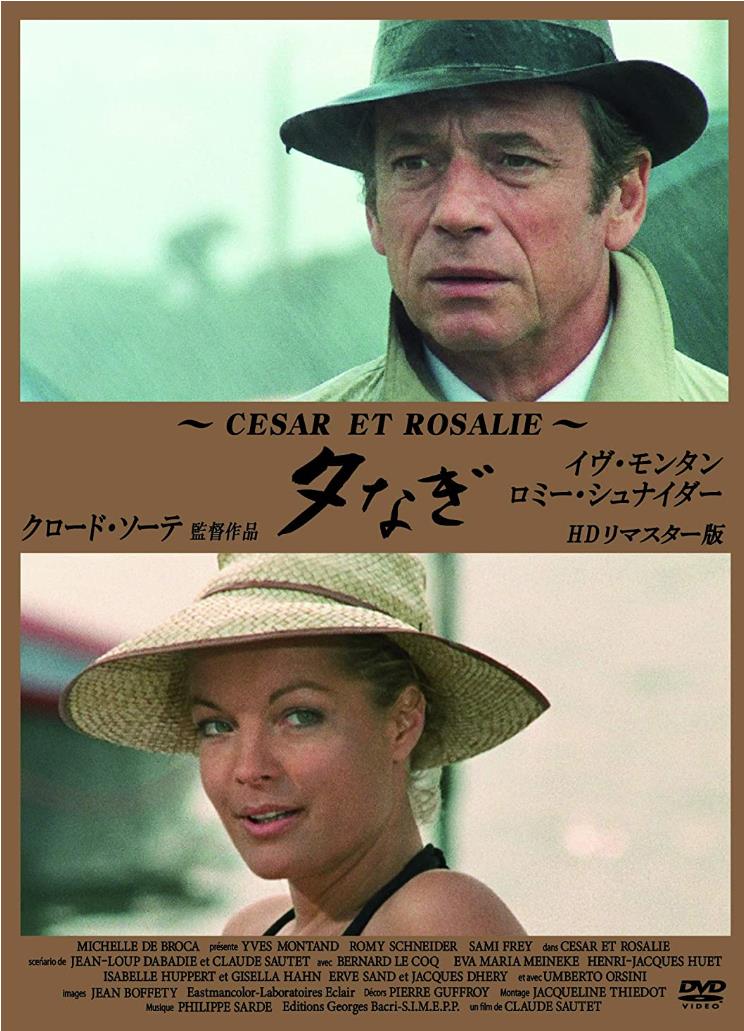

- 「音楽サロン デジタルリマスター」(日本劇場初公開)

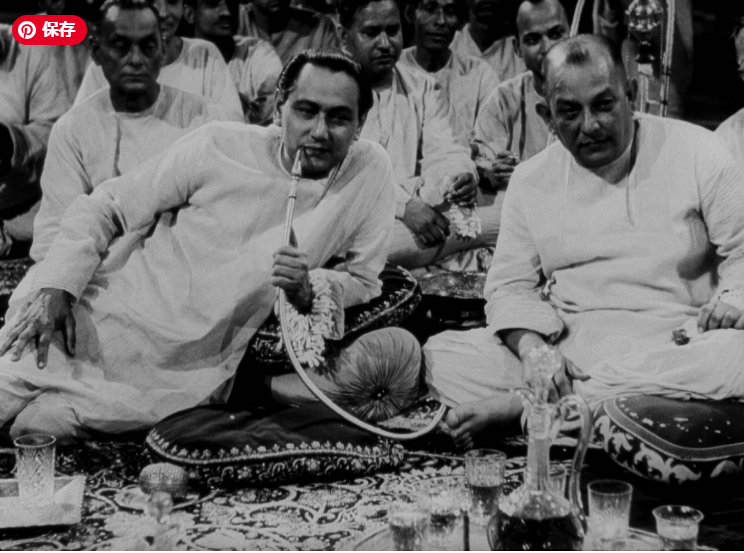

世界中の映画製作者に影響を与えた、レイ監督の芸術性と映像美が際立つ傑作。音楽監督はシタール奏者の巨匠ヴィラーヤト・カーンが務め、演奏会以外の場面でも有名演奏家が多数出演している。

20世紀初頭のベンガル地方。地主のビッションボル・ラエは経済的に困窮しているが、かつての栄光にすがりつくように音楽と舞踊に耽溺する日々を送っていた。変わりゆく時代に取り残されてしまったラエは、隣人の新興実業家ガングリに対抗心を燃やし、最後の誇りをかけて自らの音楽サロンで盛大な演奏会を開く。

1958年/原題:Jalsaghar/英語題:The Music Room/100分

製作・監督・脚本:サタジット・レイ/原作:タラションコル・ボンドバッダエ/撮影:シュブロト・ミットロ

出演:チョビ・ビッシャシュ、ゴンガポド・ボシュ、カリ・ショルカル

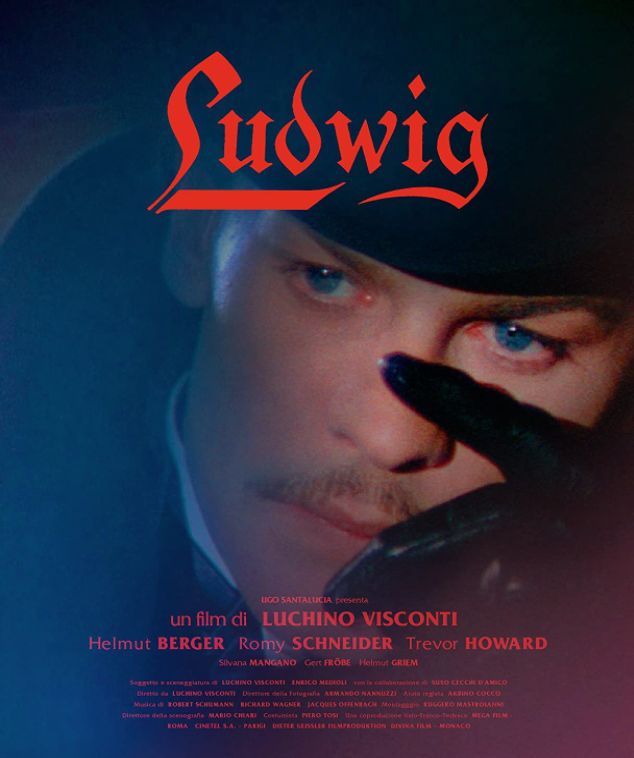

自分も観てビックリこいたね。これインド映画史の中で一番の傑作ではなかろうか、本当に。話しは没落貴族の見栄(芸術を溺愛するね)の話しなのですが、もうまるでイタリアのヴィスコンティの世界です。

“西洋のビスコンティと東洋のサタジット・レイ”

この没落貴族を演じるおっさんが素晴らしい、没落していくなかでのあの余裕の風貌、山猫のバート・ランカスターと同じではありませんか。舞台もある屋敷とその周りだけというシンプル・イズ・ベストな演出。

監督の力量に恐れ入りました。そりゃあ、こんなの観たら細野さんもぶっ飛びでしょう。

この3日間の中では一番お客が入っていたものね、皆さん、傑作はご存知のようです。

これで打ち止めと思っていたサタジット・レイですが、こんな傑作を観たからには、予定が合えばまた行くしかないね、キッパリ。

|

|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/18ad154f.5a5201f8.18ad1550.ab5d7b39/?me_id=1213310&item_id=14426336&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8760%2F4933672238760.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)